公開日 2023/10/18

高3は9月の模試結果が返ってきましたね。

成績上がるだろうなと思える行動をしている生徒はやっぱり上がっています。

・勉強時間が他の生徒より長い

・復習をしている

塾では同じ問題で復習していますが、上がる生徒は2回目しっかり得点します。

これだけでだいたいの合否は見えてきますね。

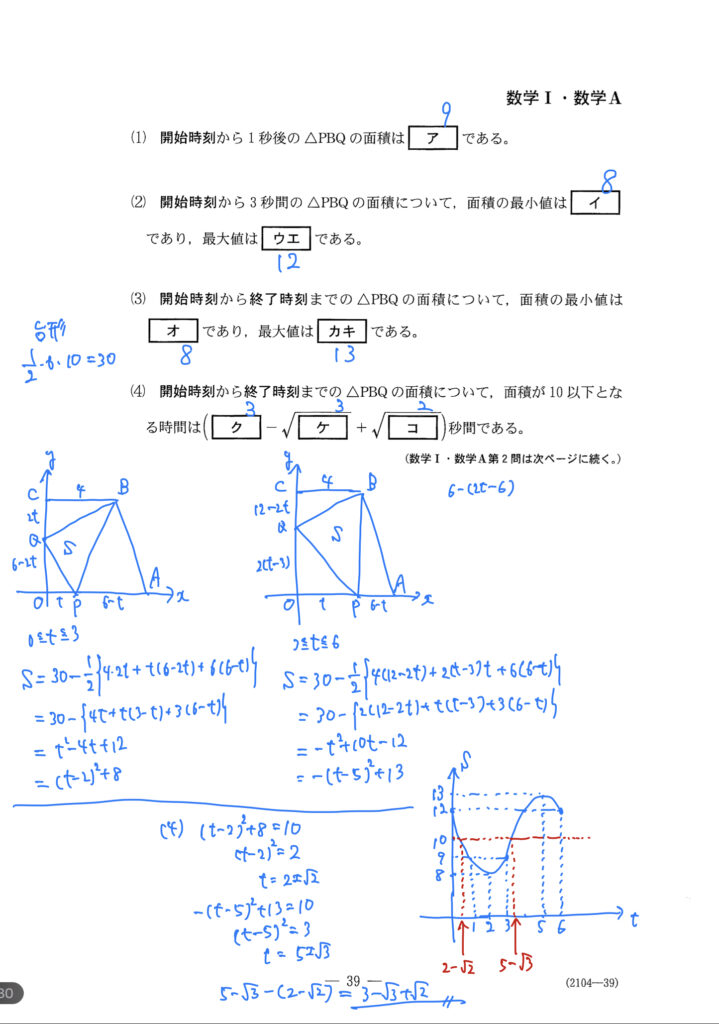

長大入試(数学編)

今日は長大入試の問題についてです。

入試問題を具体的に見て、どの程度できるようになると合格点が取れるのかを解説します。

志望校を目指す中で、一つの目安にしてください。

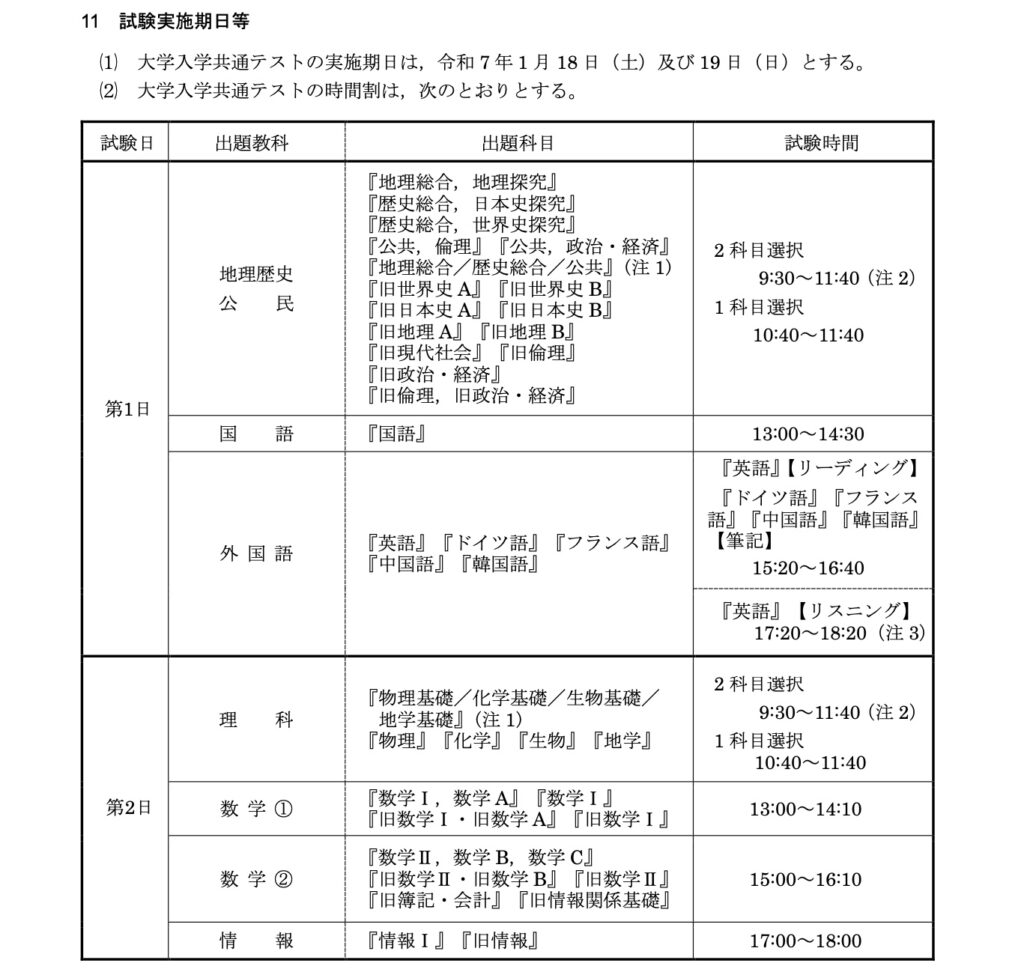

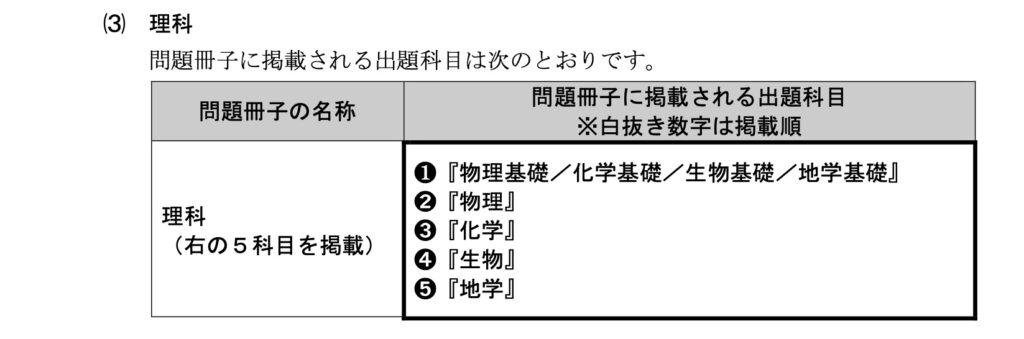

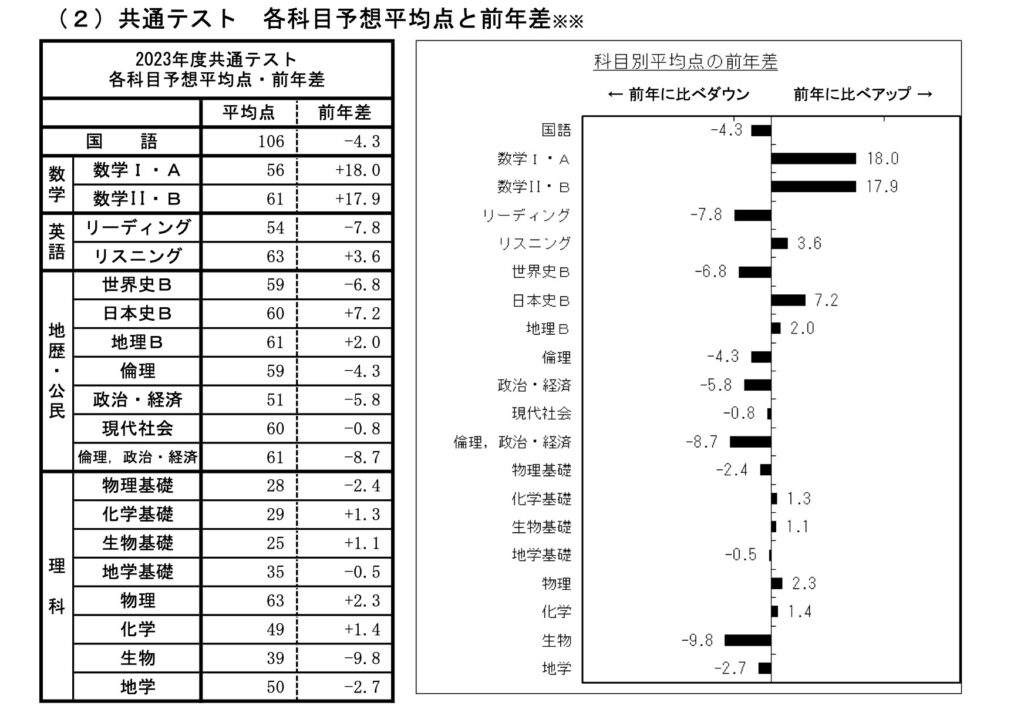

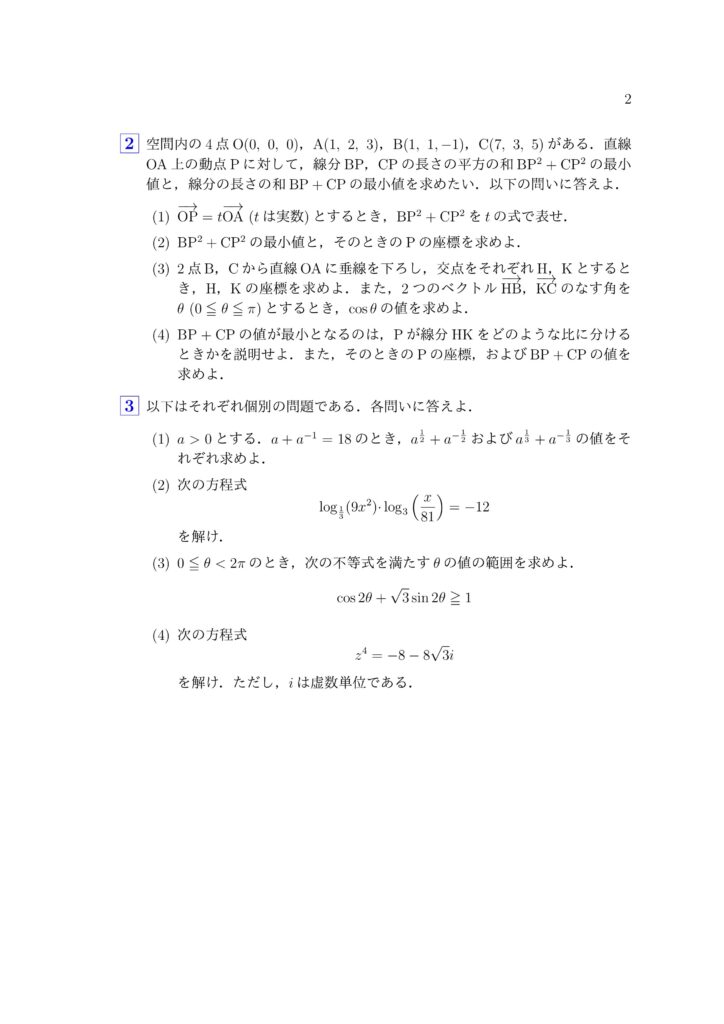

2022年 教育(理系)、薬学、歯学、工学部の数学

2022年はこの4問でした。解答時間は120分です。

これらが解けるようになるにはどのレベルに到達すれば良いのか。

参考書「NEW ACTION LEGEND 数学」シリーズ(東京書籍)に掲載の例題から探してみます。

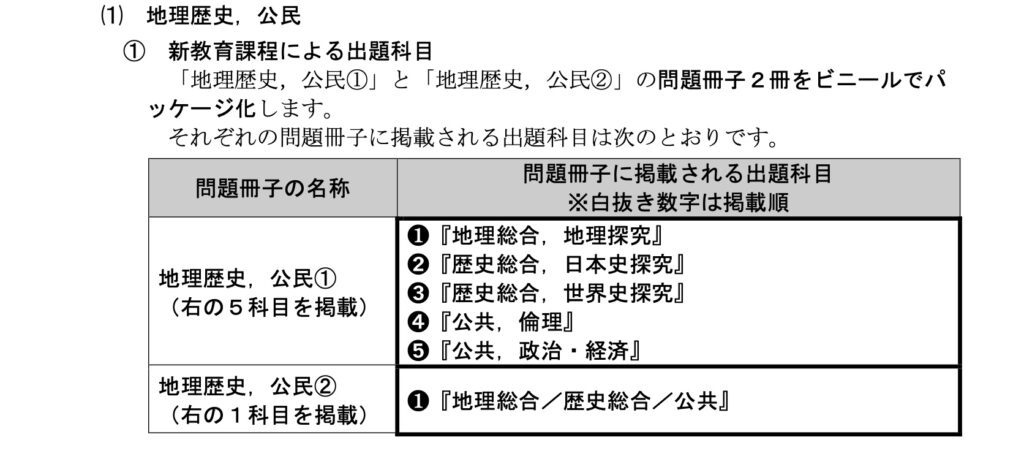

(旧課程版から探しています。新課程版だとベクトルは数学Cに入っています。)

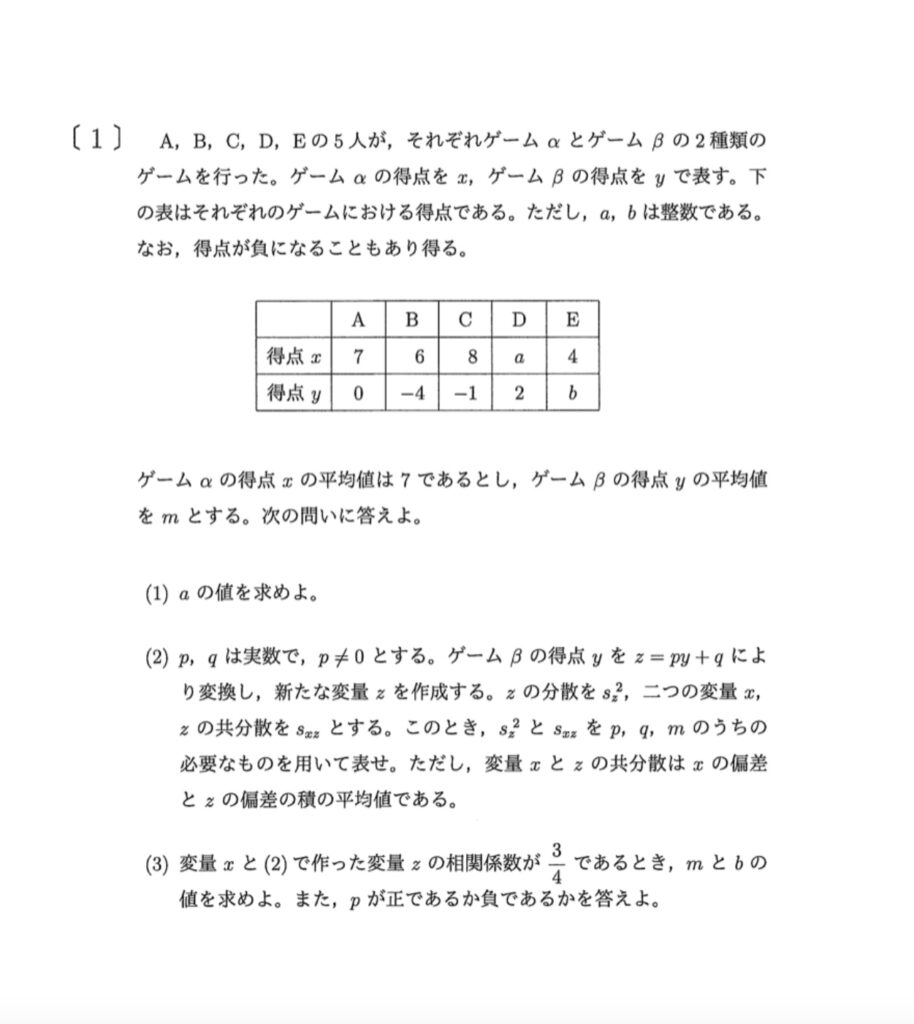

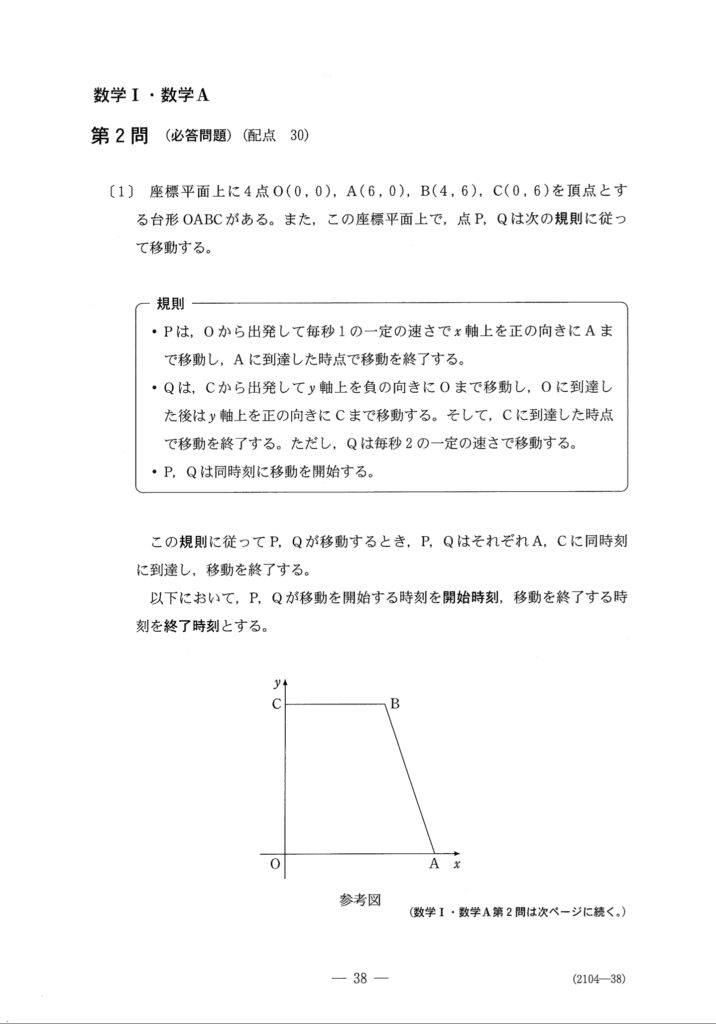

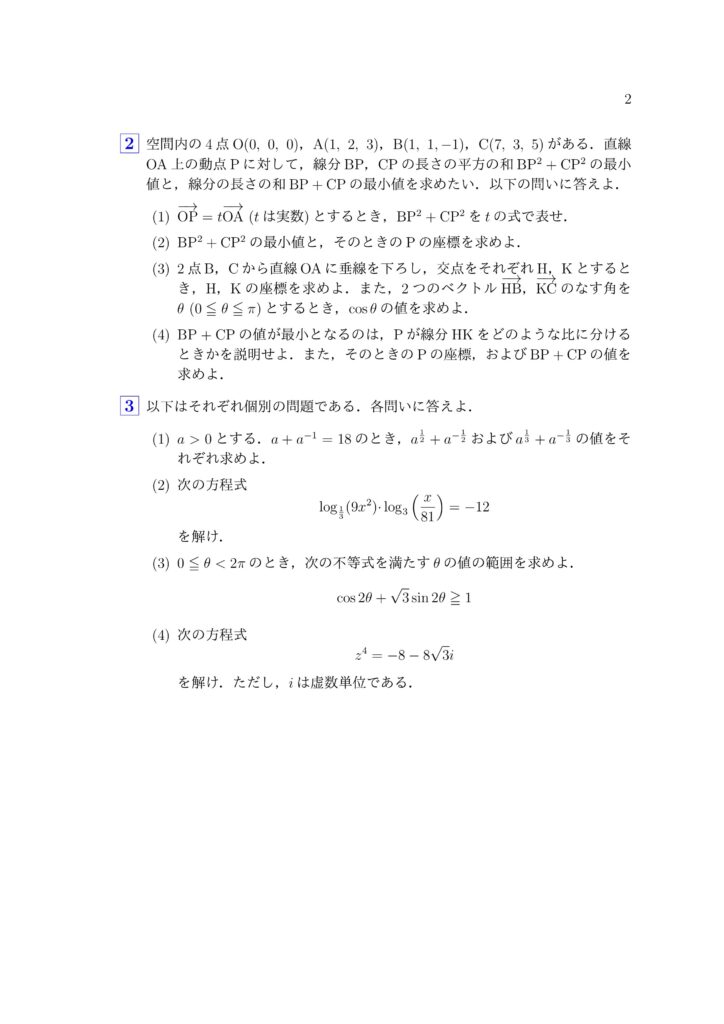

まず2番の問題から。

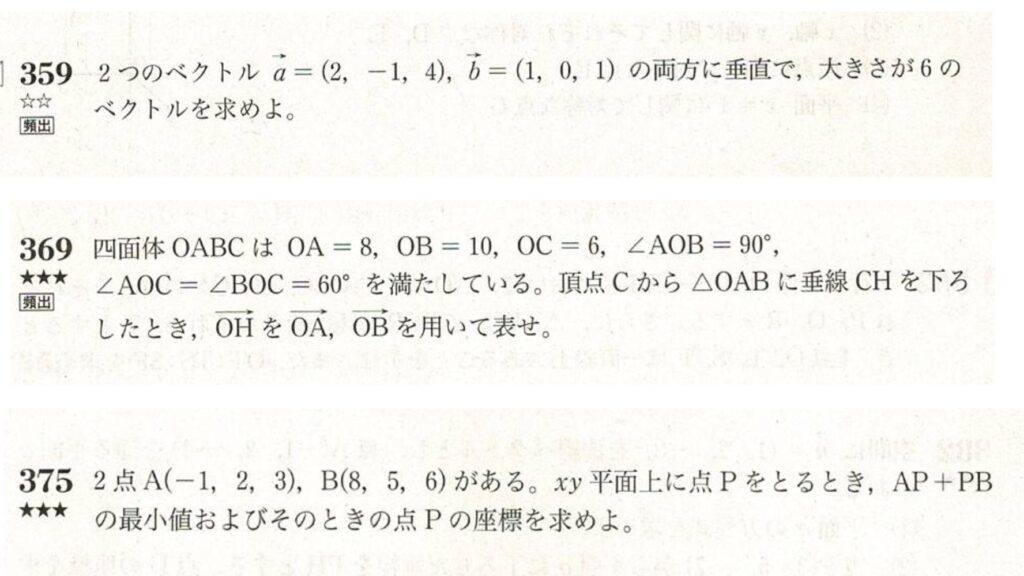

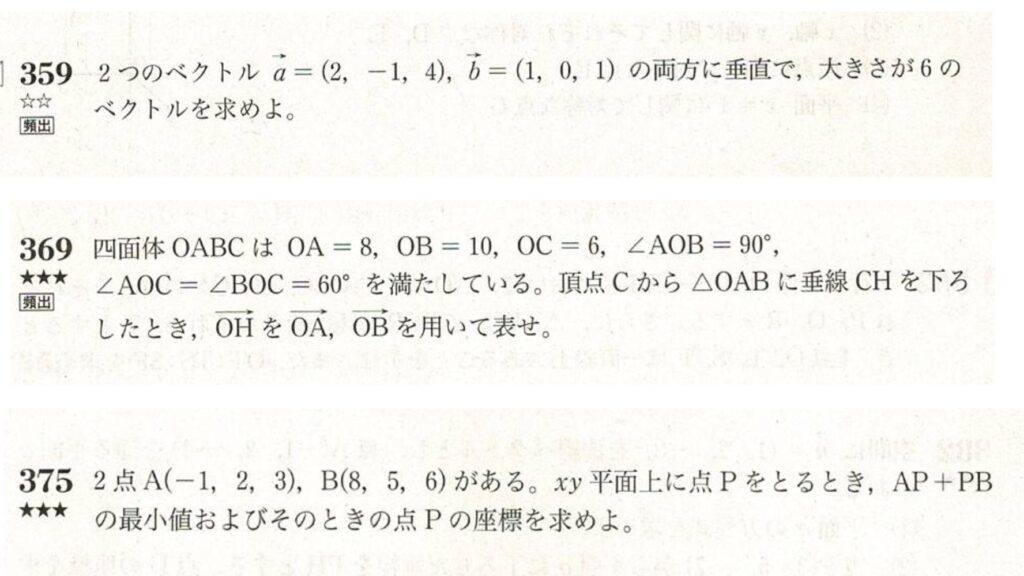

空間ベクトルです。おそらく次のような問題を解ける力があれば全問解答可能です。

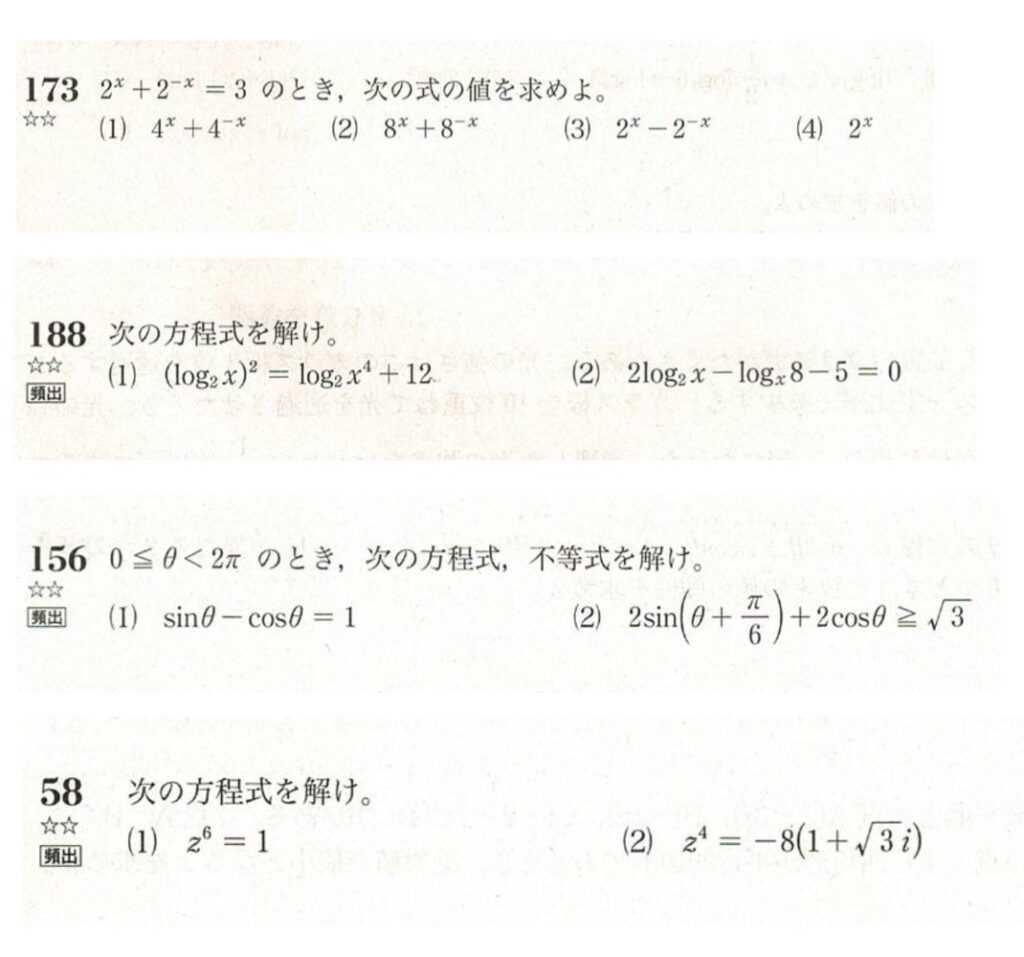

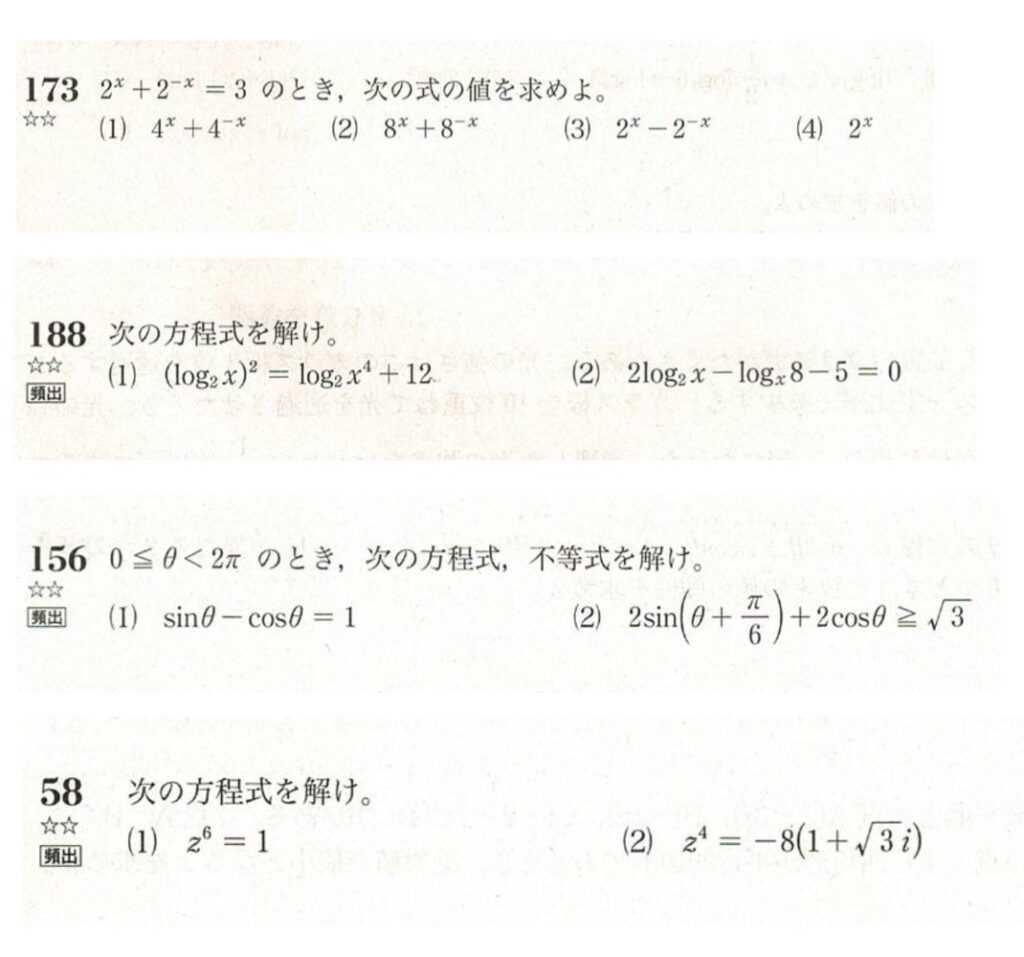

次に3番。

小問集合です。(4)だけ数Ⅲ、残りはⅡBです。

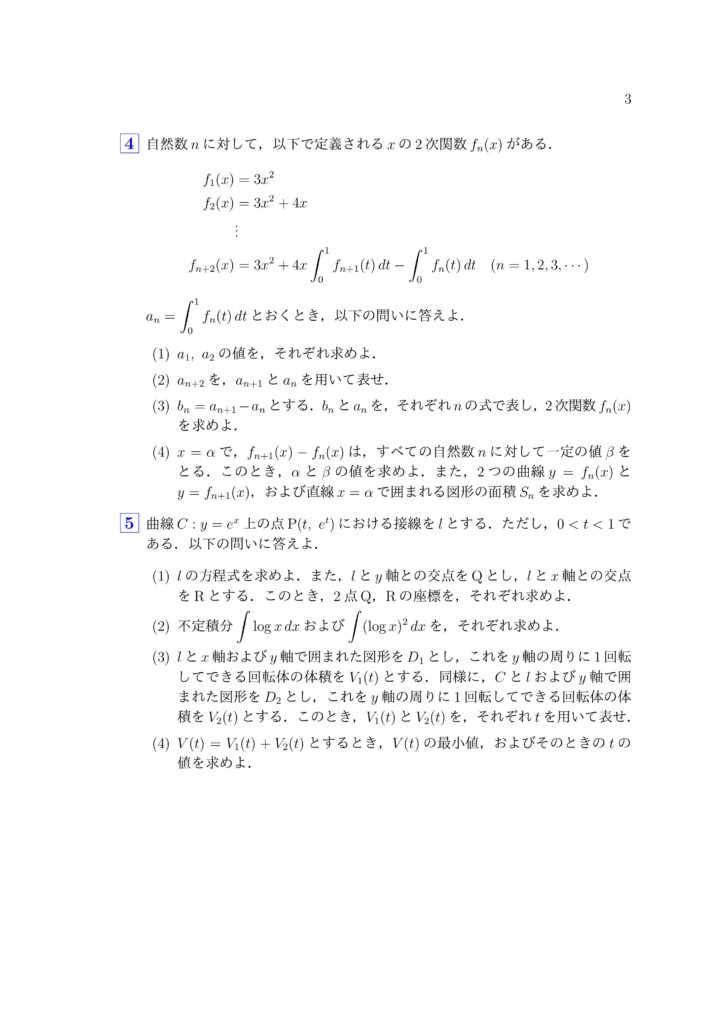

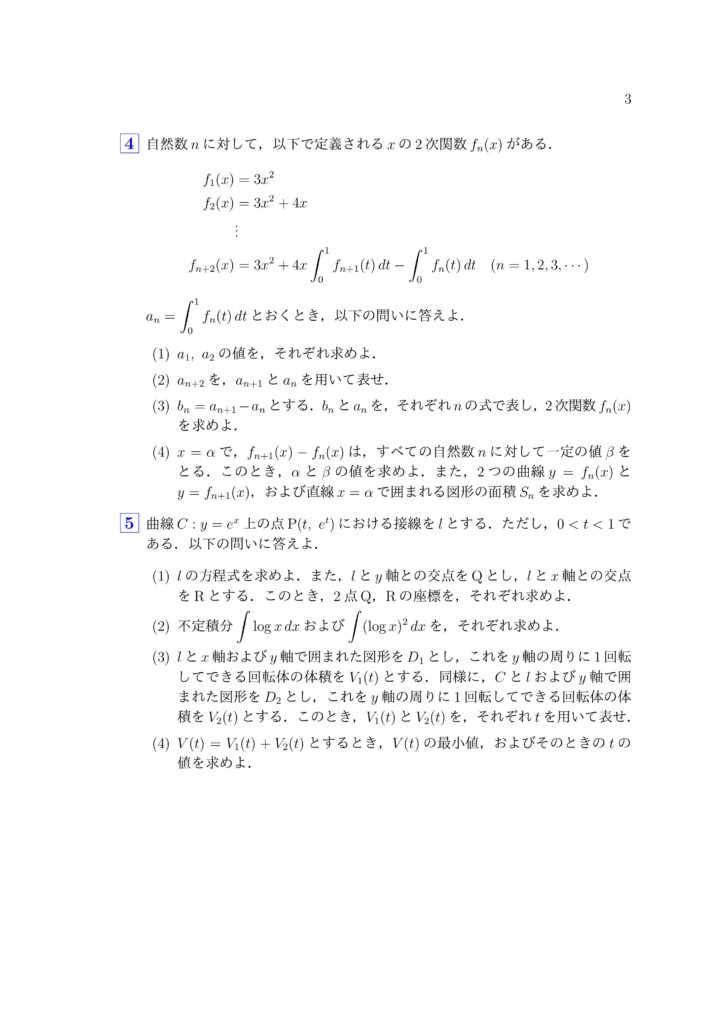

次に4番。

数列・積分の問題です。似たような問題を見つけきれませんでしたが、計算力があれば完答できます。

おそらく4問中最も正答率が低いです。

最後に5番。

微分積分の問題です。

この辺りができれば特に難しい要素はありません。

このように、ほとんどはLEGENDだけでカバーできます!

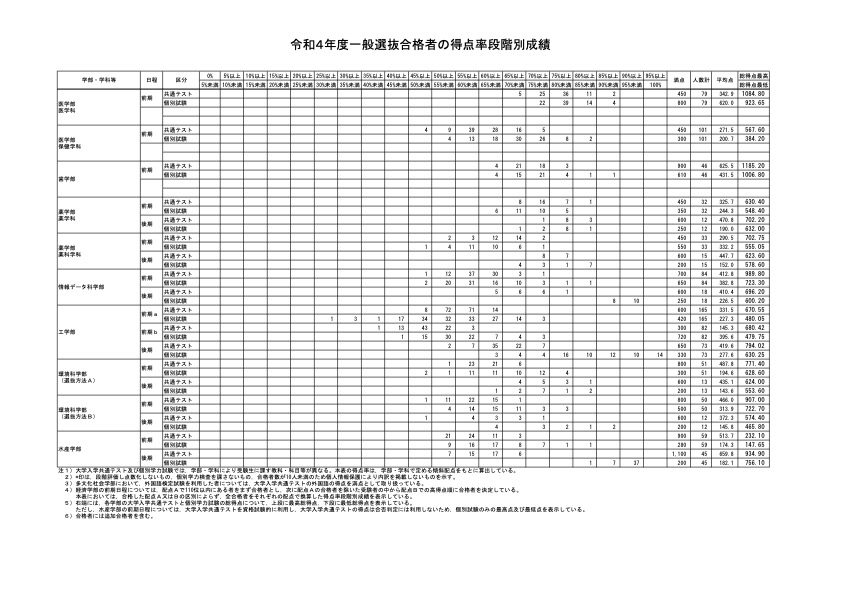

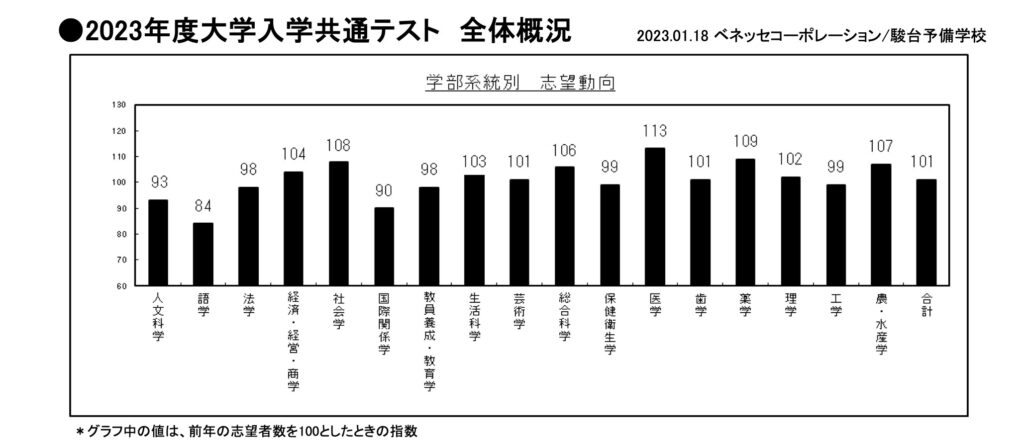

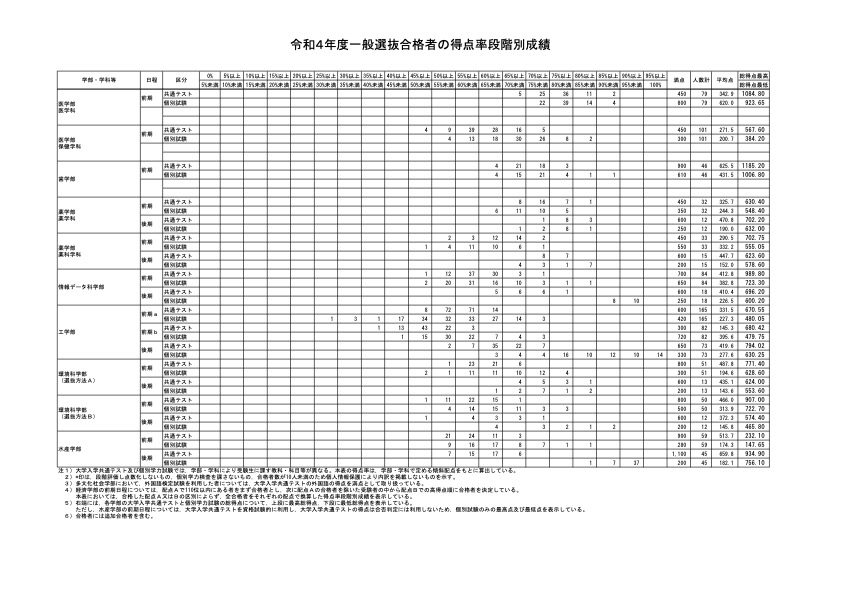

下はこの入試のデータです。

難しいとされる薬学部でも合格者の多くの得点率は65~75%です。

工学部ならば中央値は50~55%です。

他の科目にもよりますが、おおよそこれくらいの得点率を目指せば良いと考えると、

LEGENDの例題を解けるように勉強しておくだけでも到達する可能性大です。

同レベル帯では、数研出版の通称青チャートでも同じことが言えます。

多くの生徒が到達しない

こう書くと、「あれ、長大って結構簡単に入れるんじゃない?」

と思ってしまう愚か者がいると思いますので釘を刺します。

例えば諫早高校だと、毎年学年順位が全体の半分程度(260人中の100番台)の生徒が合格します。

つまり半分は合格できるレベルに達していない、ということです。

他の学校の生徒も同様に考えてください。

LEGENDや青チャートの例題をすべて解けるようになった生徒は実際ほとんどいません。

(全部でなくとも合格点は取れますが)

この客観的事実は知っておいてください。

また、「〇〇さえやれば合格する」は基本うそです。

合格者はそのような考え方で勉強しません。

これで少し難易度感が掴めたと思います。

時間があれば他の科目や別の大学のも書きたいと思います。