公開日 2025/8/28

8月が終わろうとしています。

共通テストまではあと21週間です。

塾生はよくがんばりました。

特に中3生と高3生、お疲れ様です。勉強したことはどこかで必ず成果として現れます。

成果を測るものの一つとして模試がありますね。

これからそのシーズンに入りますが、模試と言えば志望校の判定です。

これから模試を受けるごとに一喜一憂してしまう生徒が必ずいますので、

過去の事例を踏まえながら、

釘を刺すとともに希望の見える話をしておきます。

目標は志望校合格である

まず確認したいのですが、

皆さんが優先して選ぶのはどちらでしょうか?

①志望校合格

②模試でA判定

当然、①ですね。

すごく極端なことを言うと、すべての模試で0点であっても入試当日に自分の順位が定員より小さければ合格します。A判定であることは、合格を保証するものではありません。

判定は統計的事実でしかない

そもそも模試の判定は、過去の受験生の受検結果をもとに算出されたものです。

だからもちろん、ある程度信用のあるデータです。

だから学校や先生たちは模試の結果をもとに話を進めます。

一方で個人としては、合格可能性が正確でないことが多々あります。

私は数ヶ月、数年同じ生徒を指導する中で、真の合格率がだんだんと見えてきます。

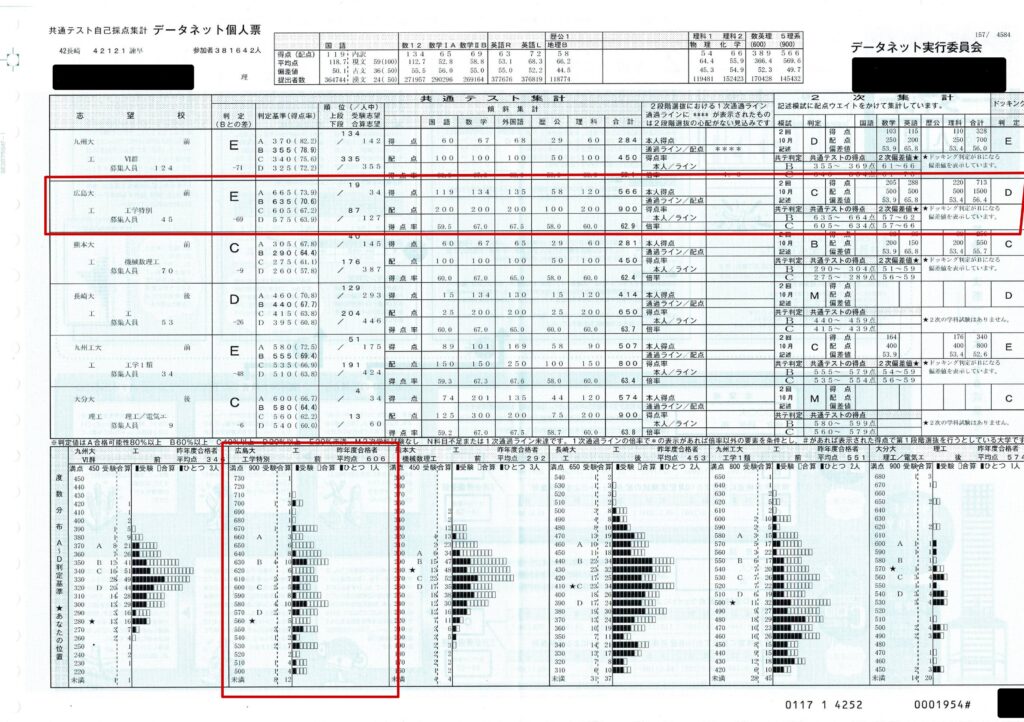

例えばこの生徒↓これは共通テスト受験後の自己採点を元にベネッセが出す判定表です。

広島大以上、できれば九大を目指していた生徒です。

広島大学の工学部はE判定でした。

これを受けご両親や学校の先生は基本的に広島大は勧められず、せめて熊本大、安全を期して長崎大を勧めます。当然の反応だと思います。

しかし、私はこの生徒を1年以上見ており、九大も狙えるレベルを想定して学習内容を指導しており、2次試験で得点する力は十分あると判断していました。

またここは共通テスト900点、2次試験1500点と、2次試験のウエイトが大きいことも合格可能性を上げる要因でした。

あとは本人の気持ち次第で合否が変わると思い1週間ほど話していましたが、やっぱり広島大より簡単なところに落としたくないと受験を決意し、見事合格を勝ち取りました。

素晴らしい、勇気のある決断だったと思います。

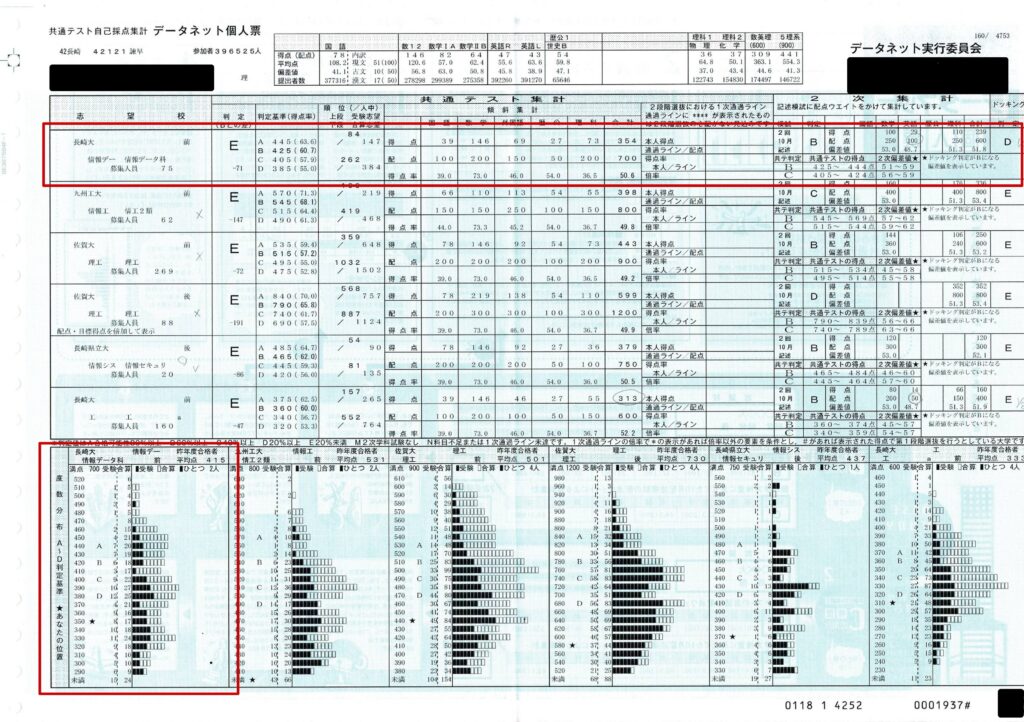

二人目です。

この生徒は両親とうまくいっておらず、最後まで精神力との闘いでした。

家庭環境が良ければおそらく熊大レベルは行ける力はありました。

この生徒も長崎大工学部E判定で、それだけ見ると出願を躊躇するような共通テストの成績でしたが、

数学力のある生徒で、時間に余裕のある試験では有利だったので出願にGOを出しました。

成績表の右側に2次集計、つまり10月の進研記述模試の判定がありますが、これを見ているのではありません。

長崎大の問題を解けるかどうかを判断しています。

判定だけで判断しないこと

これはE判定からの逆転合格ではありません。

判定からは見えない実力があり、それは「志望校に合格する力」です。

21週間後に、誤った判断をし、不利益を被らないようにという助言です。