公開日 2021/03/16

現在進行で受験勉強をしている、またはこれから始める方向けの話です。

タイトルの通り、受験勉強と普通の勉強、学問としての勉強は全く異なります。

これを間違っていると、志望校合格は掴み取れません。

ここで勉強と受験勉強を定義しておきます。

勉強…本やインターネットで調べたり、人に教わるなどして教養を身につけていくもの。知的好奇心を満たすためのもの。

受験勉強…志望校合格へ向け対策を施すこと

何が異なるのか。

点数

受験勉強は点数が付けられるものです。

勉強は点数を付けません。

受験勉強、入試ではなぜ点数が付けられるでしょうか。

それは、入学者を公平に選抜するためです。

もし、本人がどれくらい勉強をがんばったのか、どれだけの時間をかけて準備をしたのか、どれくらいその学校へ通うことを望んでいるのか、という曖昧な指標で入学者選抜を行ったのであれば、それは到底公平なものにはなりません。

何時間勉強しているのか、常に誰かが監視して計測するのでしょうか。

本人の話し方で熱意を測るのでしょうか。

そのようなことは現実的に不可能ですよね。

同じ時間に同じ問題でどれだけ点数を取れたかを競うのは公平と言える選抜方法です。

目的

勉強というのは、必ずしも誰かから評価されるために行うものではありません。

自分の興味のあることを調べたり、さまざまな実験を行ったり。

知的好奇心を満たすためのものです。

一方で受験勉強というのは、志望校合格が目的です。

そのための手段です。

だから、入試当日にできるだけ多くの点数を取るために戦略的に勉強を行う必要があります。

例えば数学が好きで、大学数学を何日もかけて勉強していても、

それは大学入試には出ません。だから点は取れません。

入試範囲外のこともどんどん勉強して大学入試にも合格するような人もいますが、それは当然入試対策もできているからで、そのような人は極めて稀です。

あなたには当てはまりません。

どれだけ上手に短時間で点数が取れるようになるか。

それが受験勉強において大事なことです。

だから優先順位を決め、時間をかけることを考えねばなりません。

時間

知的好奇心を満たすための勉強は、いくら時間を使っても構いません。

調べたり何か空想する時間は楽しいものです。

ちなみに最近の私の暇な時間に考える課題は、「現在の学校制度に代わる教育制度」です。

締切などありません。

一方で受験勉強というのは期限があります。

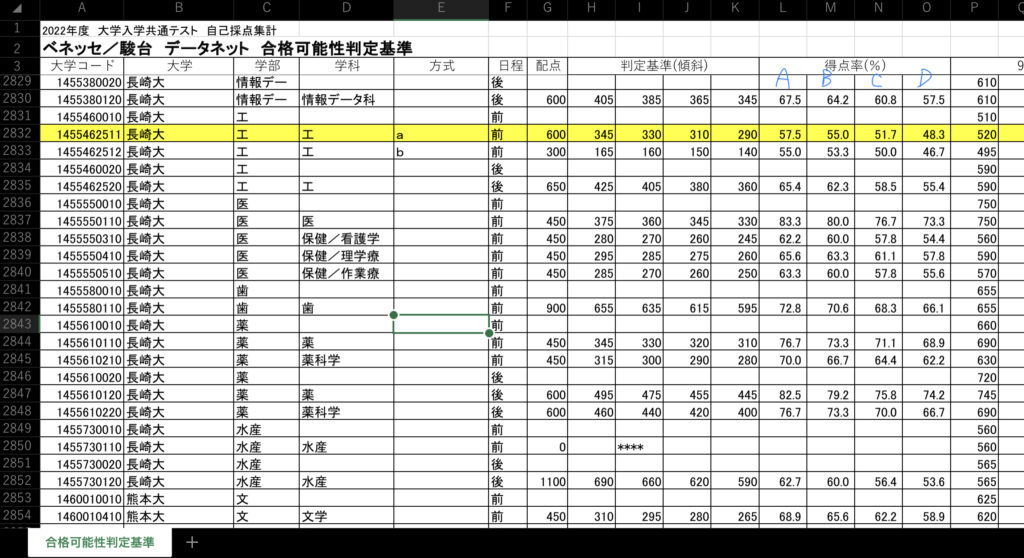

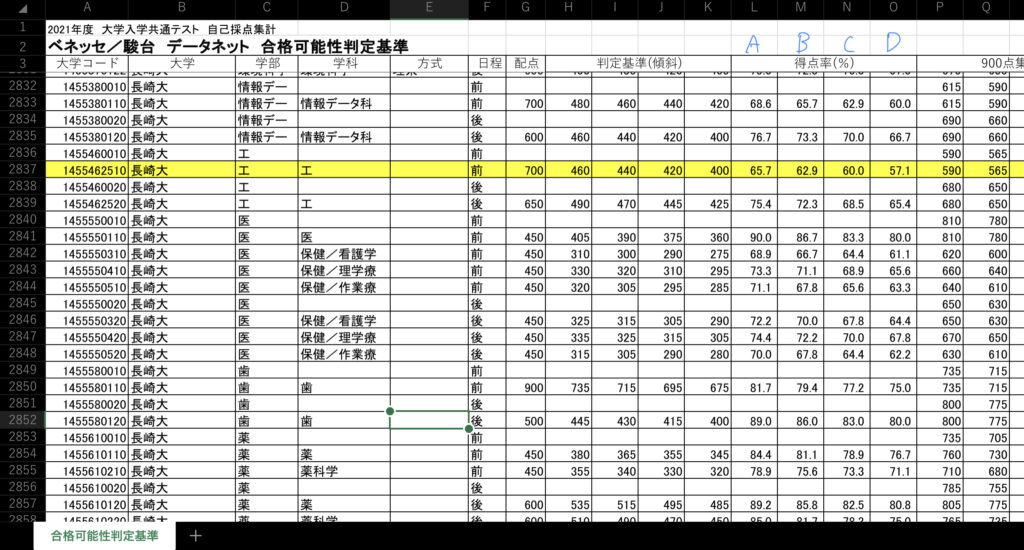

新高校3年生は、共通テストまで約43週間です。

そこまでに勉強をし終えないと、問題は解けません。

現実を書きますと、大半の高校生は試験範囲を十分勉強できずに本番を迎えます。

気づくのが遅いのです。

私も他の先生たちも多くの受験生を見ているので知っています。

そのことを受け入れた上で早く勉強を進めて欲しいと思います。