公開日 2020/05/05

※普段やらないスタイルで書いてみました。思いついたままに書いただけなので読みにくいです。読むのが好きな方だけ読んでみてください。

他の記事の方が役に立ちます。たぶん

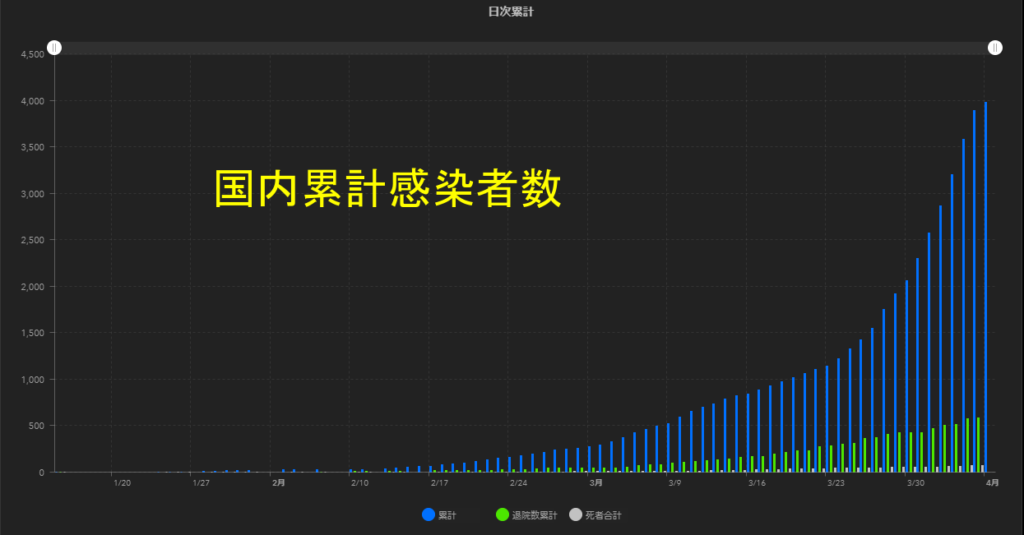

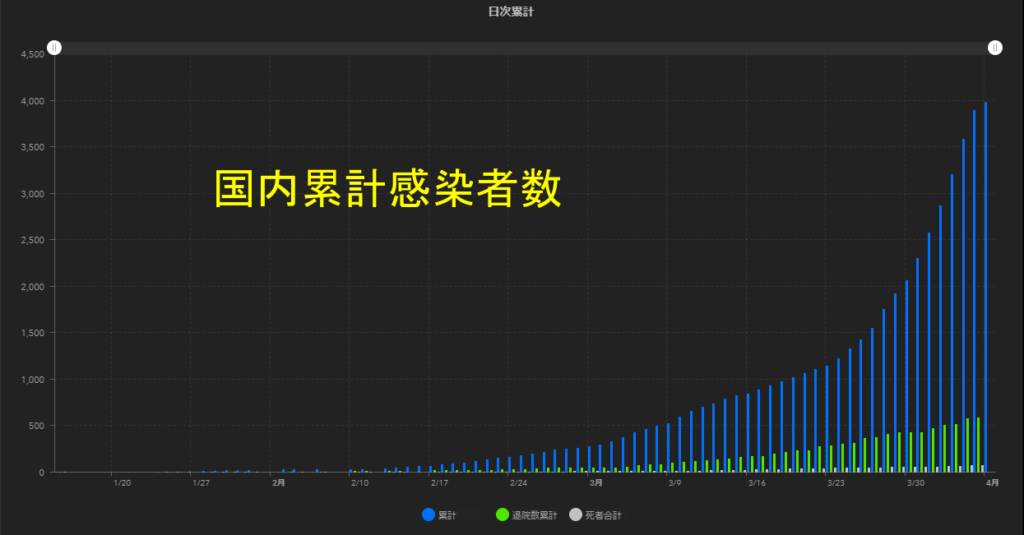

某感染症に関して、まだまだ我々は知識が不足しています。

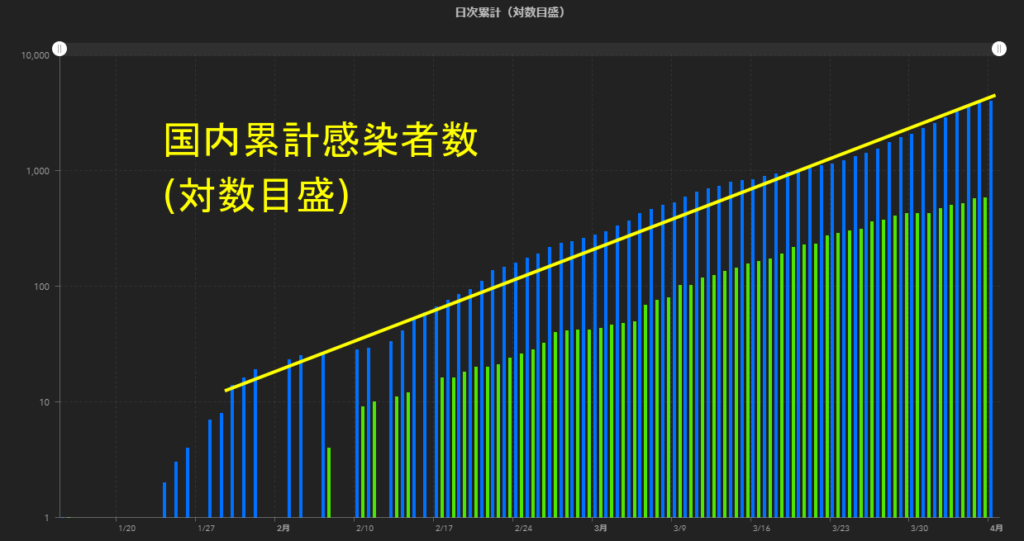

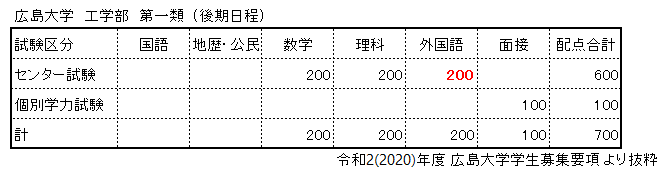

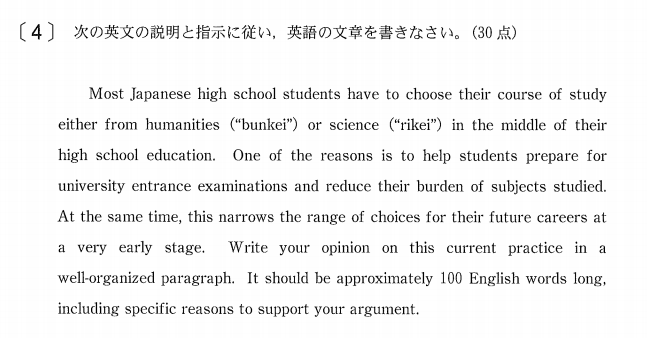

先日も少し書きましたが、現代というのはかなり多くの人があらゆる情報にアクセスできる時代です(国によってはそうでないところもありますが)。大学の図書館に行かなくとも、少々調べれば専門的で高度な情報を手に入れることができます。テレビやラジオがなくても、ニュースであったりバラエティ番組やドラマ・アニメなどの娯楽を好きな時間に愉しむことができます。その反面、フェイクニュースなどの誤った情報や不正確な情報も、すさまじいスピードで拡散されていきます。Twitterが良い例です(決してTwitterを批判しているわけではありません)。では正確な情報を手に入れられる人とそうでない人というのはどのような差があるのかというと、一つはリテラシーの差であると思うのです。リテラシーとは、英語で literacy 「読み書きの能力」という意味です。ある特定分野の知識があるときに「~のリテラシーがある。」というふうにも使われています。リテラシーを発揮するためには様々な力を鍛える必要があります。漢字を読めるようにすることはもちろん、文の意味を理解すること、文と文のつながり(文脈)を理解すること、その文章を理解するために必要な前提知識、情報源を把握することなど、枚挙に暇がありません。そもそも文章を全て読まない人もいます。このように非常に多くの要素からリテラシーは形成されるので、個人個人のリテラシーの差が生まれます。では、リテラシーの低い人が情報を受け、それを発信してしまうとどうなるかというと、山梨県のCOVID-19感染者の女性に関するインターネット上の情報のようなものが出てきます。あまり詳しくは書きませんが、2020/05/04時点ではまだ不明な点があったにも関わらず、家族も同罪というような風潮が一部であります(本当かどうかは分かりません)。不確かな情報が拡散され、それを真実だと思い込む人がいるということです。このような情報を発信したり、鵜呑みにしてしまう原因は、感情的になっていること、具体的には恐怖でしょう。そういうのを流したとして、何か得があるわけでもないでしょう。もちろん私はすべての人間の人生を知っているわけではありません。感情的になってしまうような状況に陥って苦労されている方もいらっしゃるでしょう。しかし、だからといって他人を傷つけるようなことはあってはならないですよね。そうしても何も事は好転しません。感情的にならないようにするにはどうすれば良いかというと、一つは知識を得て、それを基に考えること、想像することです。地域・性別・職業・家族構成など、個人が置かれる環境はこのような要素が複雑に絡み合ってできています。まずは自分の知らないものがいくらでもあることに気づくこと。そして他者を知り、重んじること。自分と異なる人を知るということは、想像力を養ってくれるに違いないと確信しています。私は、簡単に言うと、人々が自己中心的になっていかないかが心配です。極度に感染症を恐れることは、自滅行為も同然です。ただただ、犠牲を少なくしつつ復興していくことを目的とすべきではないでしょうか。中には、この感染症があと1か月ほどで完全に「終息する」と考えている方もいるようですが、ほぼ不可能です。政府の方針も基本的には当初から感染者をゼロにすることが目標ではなく、感染者数をある程度抑えて常に医療機関に重症者を受け入れられる体制を整えていこうという「収束」であるだろうと考えます。したがって我々は、長期的にウイルスとどう対峙していくかを考え動くべきだということです。そのための「新しい生活様式」ですね。政府に責任があると騒ぐ人、自己責任だと主張する人もいますが、どちらかというわけにはいきません。政府は政府なりの対策を講じてもらわないと国民は困りますし、国民は政府や地方自治体にばかり頼らず、自分らでできることをやらねばなりません。誰かに責任転嫁しようとしたところで、身を滅ぼすのはその人自身です。

自由は、タダでは手に入りません。