公開日 2021/08/04

夏期講習が始まりました。

普段は80分で授業を行っていますが、

今回は45分で区切って行っています。

長い生徒で3時間ほどですが、途中の休憩が効果があるのか、

常に集中して取り組めています。

今後、通常授業もこの形式を採用するかもしれません。

もう少し工夫できそうです。

今日は睡眠シリーズpart2です。

テーマは、よい睡眠をとるための方法です。

週末の寝溜めはできない

これは聞いたことある方も多いかもしれません。

平日の睡眠不足を週末たくさん寝ることで解消することはできません。

例えば、8時間の睡眠が必要な人が

平日7時間が続いたとすれば合計5時間の不足ですが、

だからと言って土日に2.5時間ずつ長く、つまり9.5時間寝ても、

睡眠不足は解消されません。

そもそもそんなに眠れないこともあると思います。

ある研究では、

睡眠不足を解消するのにかかる期間は3週間という結果が出ました。

また、逆に睡眠の貯蓄もできないことが知られています。

睡眠の質を上げる

最適な睡眠時間を確保することは大事ですが、

その質を上げることも重要です。

良質の睡眠をとれるかどうかは、最初の90分で決まります。

体温調整

人の体温は、内部の体温のほうが表面温度よりも高いです。

起きている間、その差は2℃を超える程度です。

逆に睡眠中は差が2℃を下回ります。

深部体温が低くなっていき、表面体温が上昇するタイミングで眠くなります。

だから、寝る前に深部体温を上げておけば良いのです。

具体的には、寝床に入る2時間ほど前の入浴が良いです。

シャワーではなく、湯船に浸かってください。

シャワーでは深部体温が上昇しません。

湯温は季節により調整してよいでしょう。

私は今39℃にしています。

入浴後、特に夏場は注意で、

寝室は冷房で気温を下げておきましょう。

暑いままだと深部体温が下がりません。

寝苦しい夜、経験したことがありますよね。

暑い夜は冷やしすぎない程度に冷房つけっぱなしでかまいません。

熱帯夜というほどでなければ、タイマーで数時間後に切れるようにしておくと良いです。

冷房をつけっぱなしで寝ると風邪をひく、というのは

単純に冷やしすぎているだけです。

他に体に悪いという根拠はありません。

むしろ、寝にくいほど暑い方が体に悪いです。

入眠後90分が重要

紹介した体温調節をするだけでも、入眠によいコンディションが作れると思います。

簡単にできるのでやってみてください。

これを実行することで、最初の90分を質の良い睡眠にできる可能性が上がります。

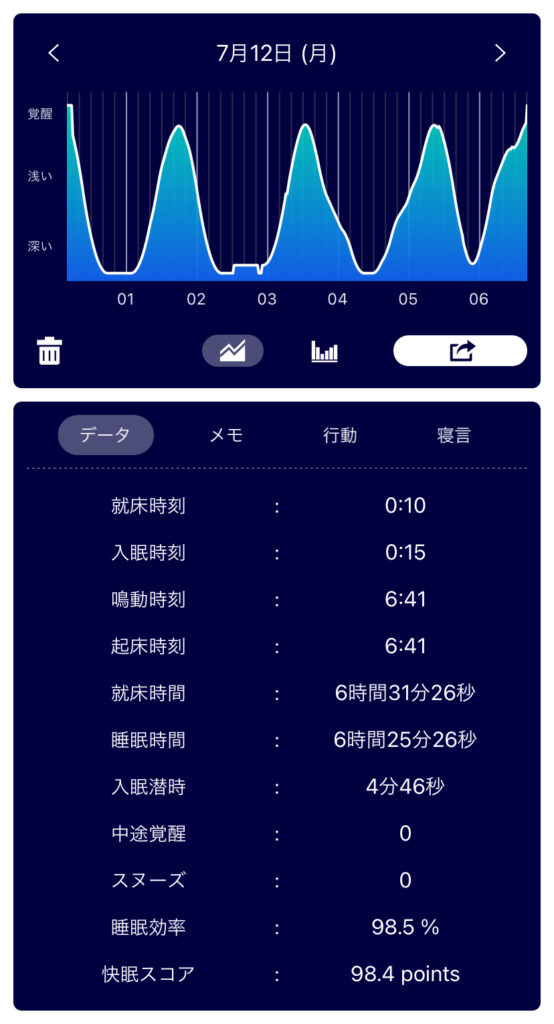

最初の90分とは、

入眠後、1回目のノンレム睡眠(深い睡眠)に入り、レム睡眠(浅い睡眠)がやってくるまでのおおよその時間です。

この時間に良い睡眠がとれると、残りの時間も良い眠りとなります。

逆にこの時間が悪いと総崩れです。

例えば、夜自室で勉強していて途中で眠くなり、

机でしばらく寝てしまったことはないでしょうか。

最悪です。

最初の最高の90分が作れず、しばらくして寝床に入ってもうまく寝付けないでしょう。

最初の90分は成長ホルモンの80%が分泌される時間でもあるので良くないことばかりです。

くれぐれも、寝始めた人を起こさないようにしてください。

睡眠シリーズはまだまだ続きます…

参考文献

『Newtonライト2.0 睡眠』(ニュートンムック、2021)

菅原洋平『頭がよくなる眠り方』(あさ出版、2017)

西野精治『眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話』(日本文芸社、2021)

西野精治『スタンフォード式 最高の睡眠』(サンマーク出版、2017)

田中奏多『眠る投資 ハーバードが教える世界最高の睡眠法』(アチーブメント出版、2020)

友野なお『正しい睡眠』(WAVE出版、2017)