公開日 2025/08/15

やることが多すぎてブログサボっていました、すみません。

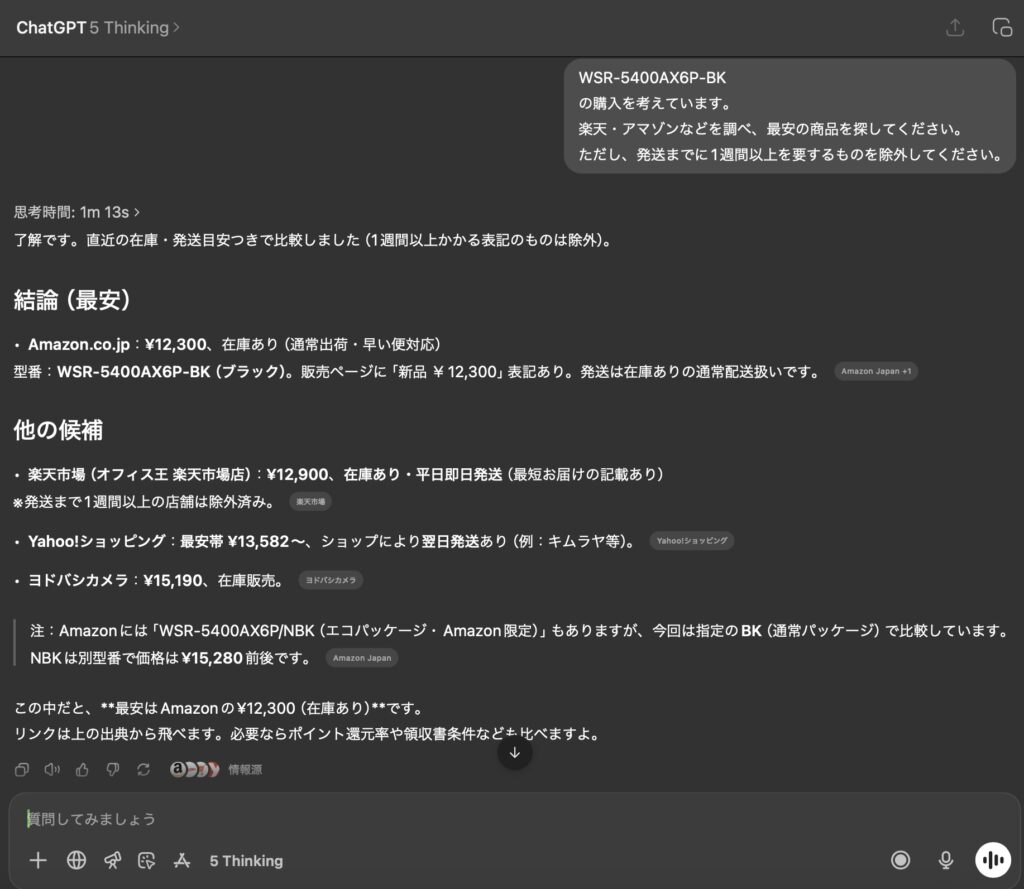

「検索」の補助

AIはハルシネーション(幻覚)を起こします。

各サイトから抽出させます。

コード生成

ここからAIの本領発揮です。

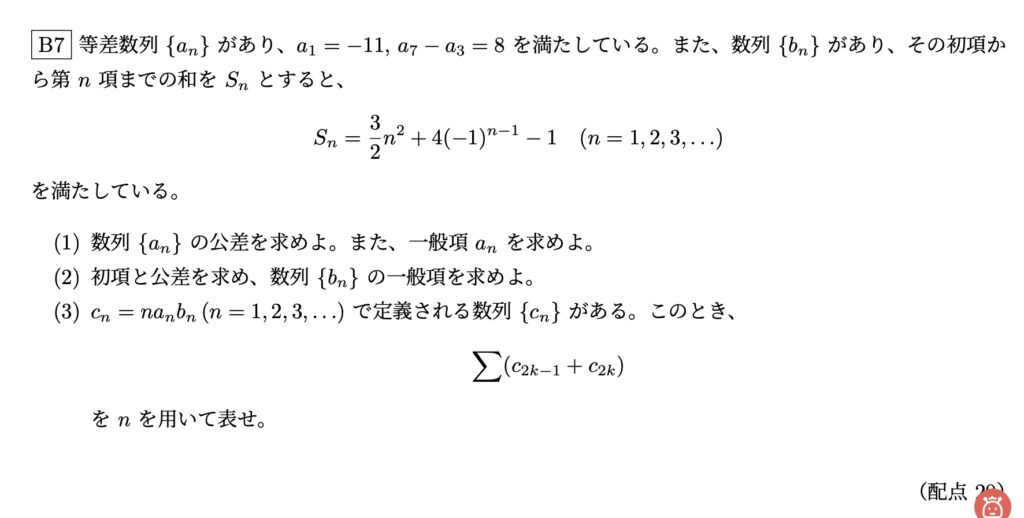

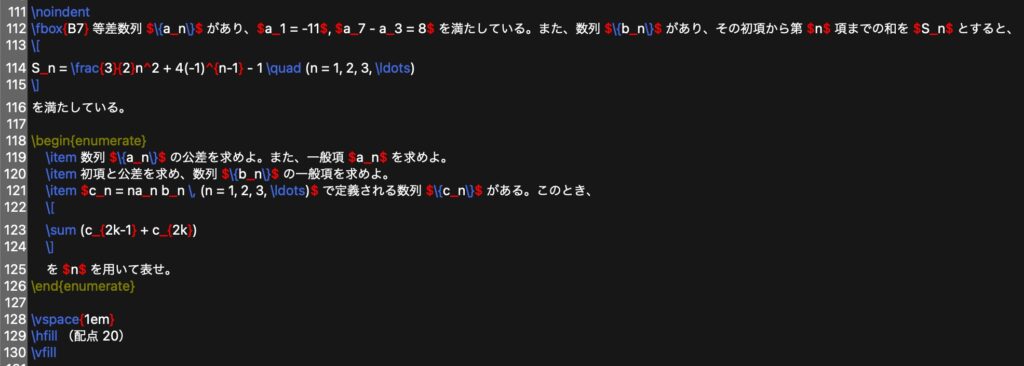

こういうのをpdfで生成するために次のようなコードを書きます。

これは1部分で、他にもレイアウトを調整するコードなどを書きます。

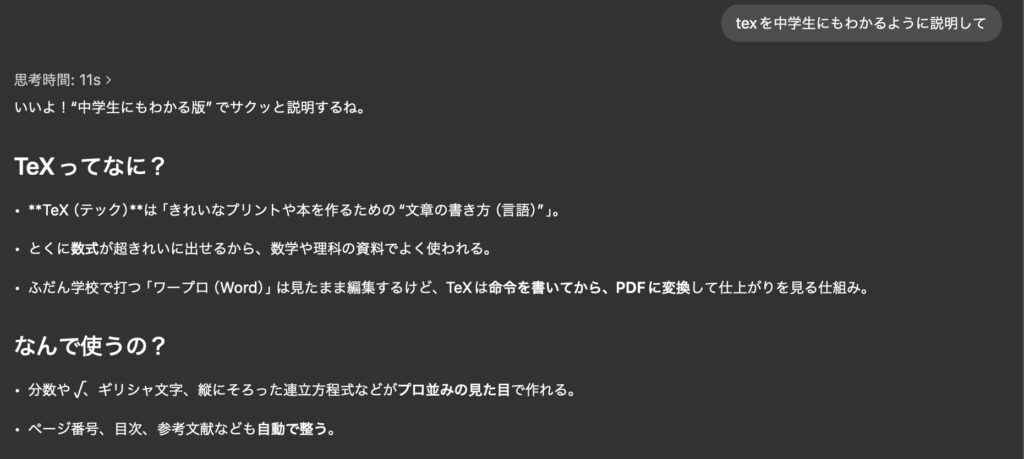

texはみなさんが使う機会はあまりないと思いますが、Excelはどうでしょうか。

***********************************'----- テンプレートをコピー -----

↑これは生徒の通塾日程をExcelで管理するときに使ったものです。(1部)

まだまだある

AIの進化は凄まじいですが、教材と同じように、道具はどう使うかが重要です。