公開日 2025/11/27

実力を上げるのに不可欠な要素のひとつ。

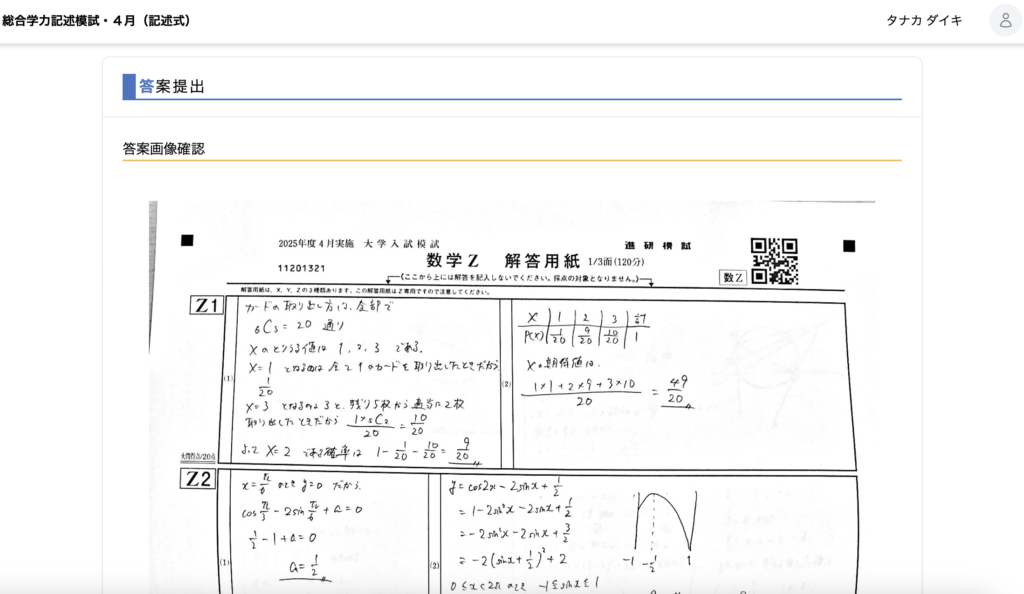

それが己を知るということ。

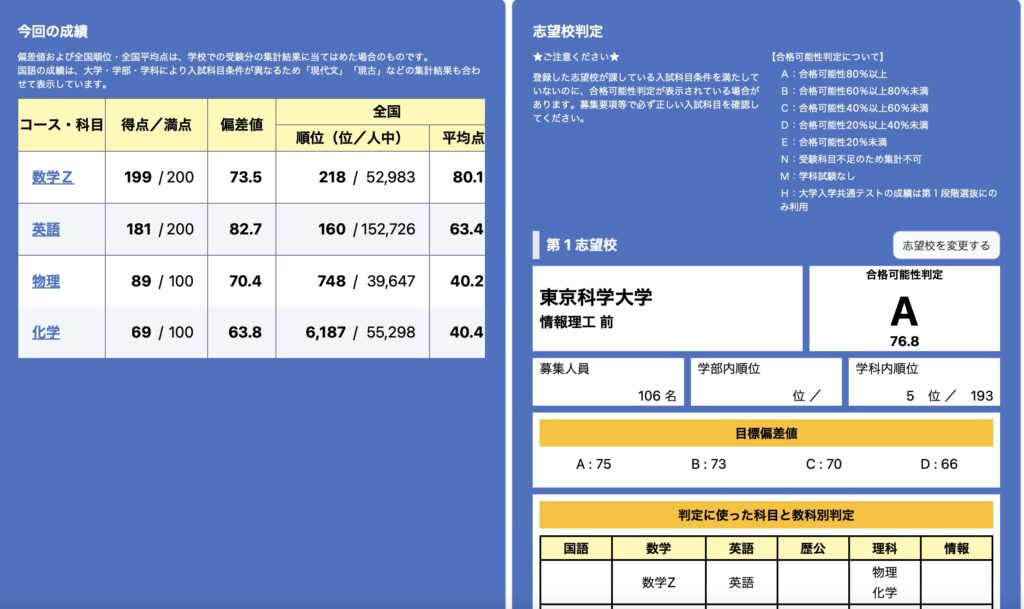

自分の現在の実力を知ることなしに成績上昇はありえません。

例えば、

1000個の問題がある問題集のほとんどを解けるようにしておくと、志望校に合格できるとします。

入試まであと3ヶ月。

1000個の問題のうち、自分は今半分の500問は解ける実力であると知っているならば、

残り500問を3ヶ月以内に、つまり1日6問できるようになるペースならば間に合うと判断できます。

さらに、何回やれば完全に解けるようになるか、ある程度予想ができれば緻密な計画が立てられます。

逆に、何も知らないと

入試に間に合わないことがほとんどです。

多くの受験生は模試の結果、単純なアルファベットの判定で実力判断しています。

ですから、少し正確に実力を知っているだけでも有利になります。

どのように測るか

英単語帳を使っている生徒は多いですが、

そのうち何%の英単語を覚えたか?という質問に即答できた生徒はごく稀です。

英単語帳は最も実力を判定しやすいものです。

なぜなら、

そこにある2000単語を1つ1秒で思い出せるかテストしてみれば、2000秒、つまり33分20秒で測定が完了してしまうからです。

そしてその測定はものすごく正確に実力を表しますね。

これが数学だと大変です。

チャート式1冊、例題350問を解くのに、1問平均15分かかるとしたら90時間近くかかります。

英単語と同じくらい正確に測ろうとすると、90時間かかってしまいます。

(だから数学は一番時間のかかる教科です)

これをやるわけにはいかないので、工夫する必要があります。

測るものは実力だけではありません。

自分が100単語を覚えるのに必要な時間を知っていますか?

教科書の章末問題レベルの問題を1問解くのに必要な時間を知っていますか?

完璧にとは言いませんが、

ある程度かかる時間を知っておかないと、期限のある入試までに間に合うかどうかが全く想像つかないのです。

だから受験生は、この時期に焦り出したりするのです。