公開日 2022/10/19

共通テストまであと87日になりました。

今から13回目の土曜日です。

本番が近づいていたということで、高3生はそろそろ併願先を考える必要があります。

今日の記事は併願する学校選びの参考にしてください。

前提として

第一志望校に合格すること。

それが最も重要な目標ですね。

だから、併願によって第一志望校のための準備がおろそかになるようなことはできるだけ避けたいものです。

受験科目をそろえる

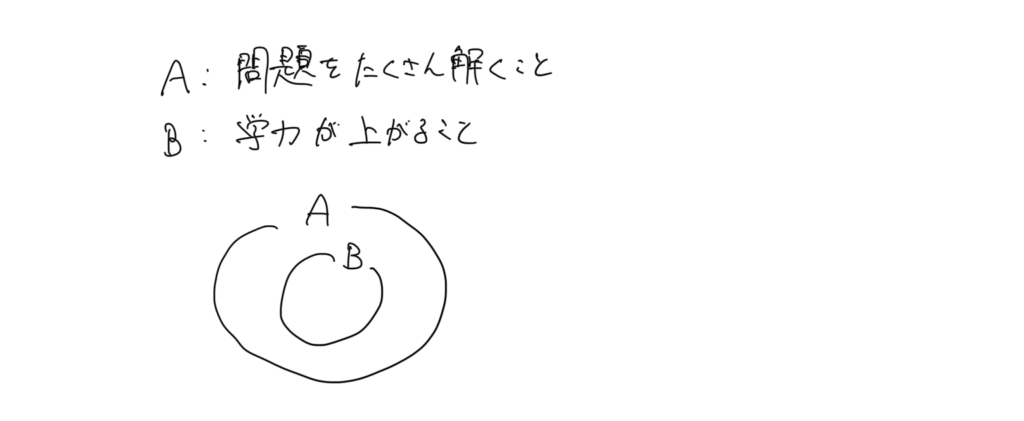

最も大事と言って良いのが受験科目です。

例えば国公立大学理系が第一志望の場合。

個別試験に数学、物理、化学を課すところであれば、私立大学は数学理科の2科目または3科目で受験できるところが良いです。

第一志望校が英語、数学、物理、化学の4科目だったとしても、自分の得意科目の配点が高いところがあればその方が有利に戦えます。

また、国公立大学は後期日程がありますが、小論文、面接などがある大学も多いです。

前期日程の合格発表から後期の試験日までは1週間もないと思っておいてください。

つまり、前期の合格発表で不合格を知ってからの対策はほぼ不可能であるので、前期試験の前までに準備を終えねばなりません。

前期、後期の対策を同時にする必要があるので、特に小論文は注意しましょう。

少々対策したくらいできちんと書ける人はいません。

無理のない日程で

私立大学の個別試験を受ける場合、無理のないように受験日程を組みましょう。

国公立大が第一志望の場合、共通テスト後から個別試験までの約1ヶ月間はものすごく重要な時間です。試験や受験地までの移動で疲れることもあるので、過密日程はNGです。

県外、九州外の大学でも近場で受験できる大学もあるので検討しましょう。

浪人の可能性は

最近は浪人する学生が減少傾向のようですが、浪人は悪い選択肢ではありません。

目標が明確であればする価値はあります。

志望先が限られていたり、医学部医学科のような難関ならば、強気に出ても良いのです。

その場合は併願先を絞り、第一志望校の対策に専念しましょう。

第一志望校の受験の前の練習として一校受けておくことをおすすめします。

ただし、

浪人することで作られる1年をあてにしてはいけません。

明確かつ具体的な目標がある人にだけすすめます。

そして浪人せずに志望校合格ができるよう準備ができた人のみやる価値があります。