公開日 2025/06/05

模試は大学入試準備のための指標としてかなり重要です。

進研模試は多くの高校生が受検していますが、部活の大会などが重なって受けられない生徒もいますね。

そんな生徒のためにオンラインで受検できる進研模試を紹介します。

メタバースとは

仮想空間上に構築されたもう一つの世界。

ゲームの中の世界に行く感じです。

その空間で街を歩く、買い物をする、人(アバター)と交流する、などができます。

普通にオンライン上でできることですが、VRゴーグルを使った体験ができ、没入感を得られることがメリットの一つです。

この進研模試は、Clusterというメタバースを用いて模試を体験するサービスです。

どんなものなのか実際にやってみました。

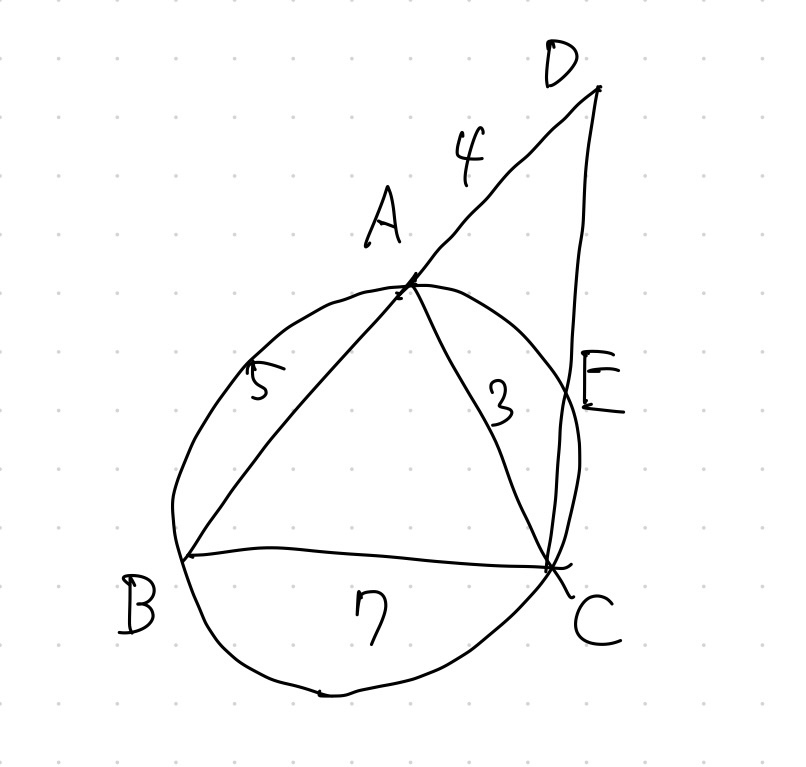

Clusterで模試専用の仮想空間に入ると、この画像のように試験会場に行くことができます。

この部屋のパソコンを触ると、オンライン試験サイトにアクセスできます。

部屋はここ以外に交流スペースも設けてあり、他の受験生と交流することもできます。

試験の受け方

大まかな流れは、

1、ベネッセのYoumetasアカウントを作る。

2、受検する模試に申し込み、事前に支払いを済ませる。

3、記述式の模試ならば、受検可能期間になったらコンビニなどで解答用紙を印刷する。

4、期間中にメタバースからオンライン試験サイトへアクセスし、試験を受ける。

5、解答用紙を撮影しアップロードする。

6、しばらくすると採点結果、成績が届く。

試験サイトやメールに来る指示に従っていけば問題ありません。

問題は、高校生が学校で受けるものと同じです。

だから、受検期間は学校での実施日よりも後になります。

また、すでに学校で申し込んだ生徒はこちらは受検できません。

時間割が定められているわけではないので、期間中いつでもできます。

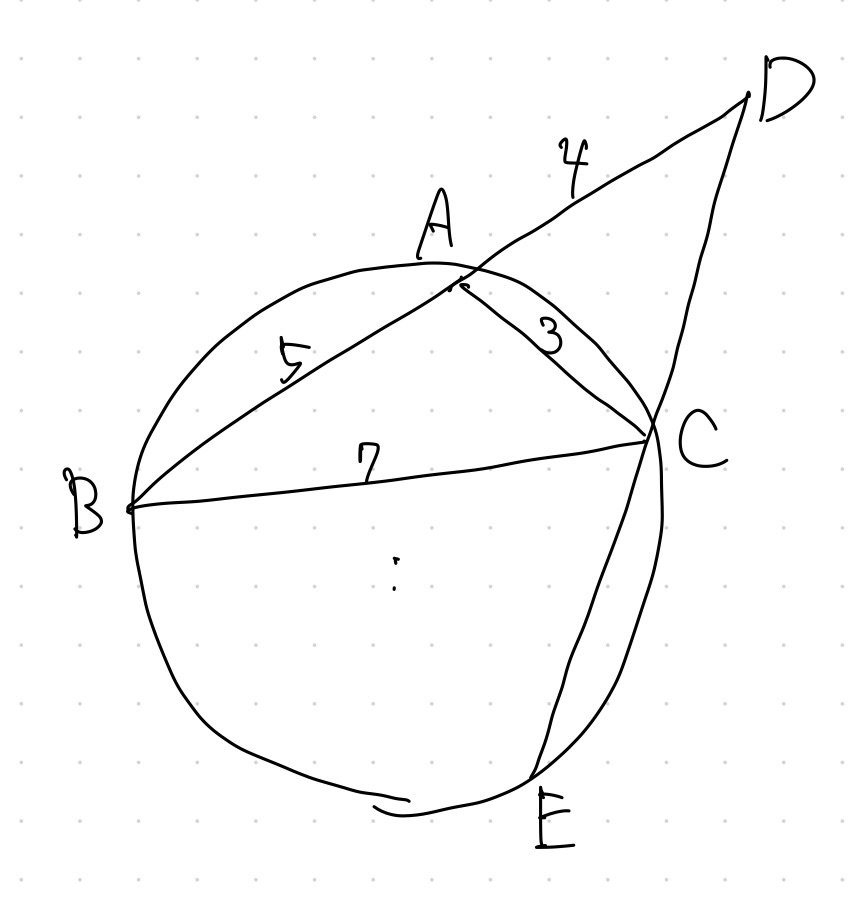

科目ごとに制限時間があるので、その時間内ならば問題を画面上で見ることができます。

それを見て、紙の解答用紙に記入します。

↑終わったら解答用紙を撮影してアップロードします。

1科目ずつ解答できるので、まとめて時間を取る必要がありません。

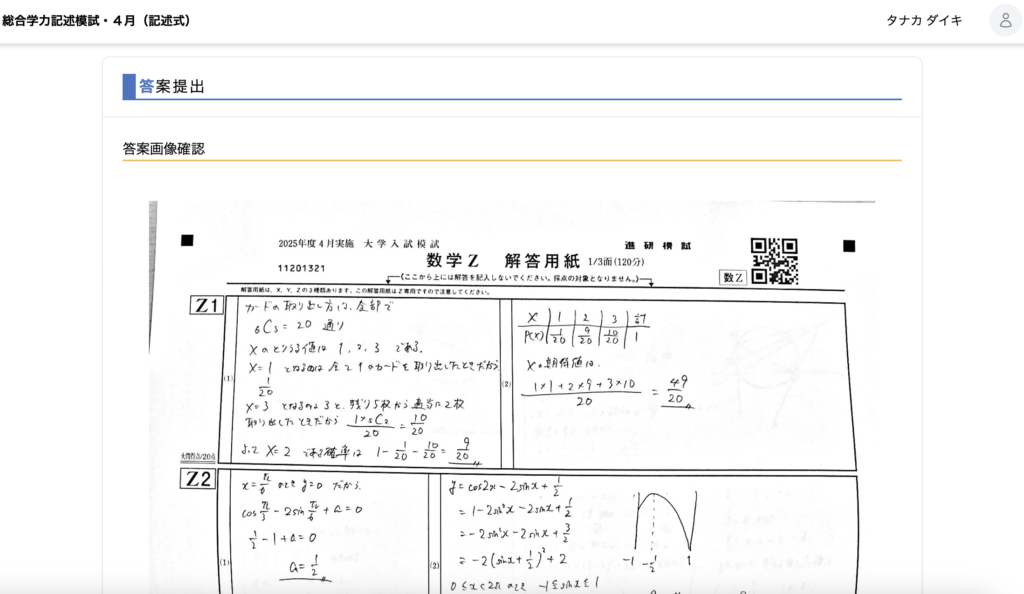

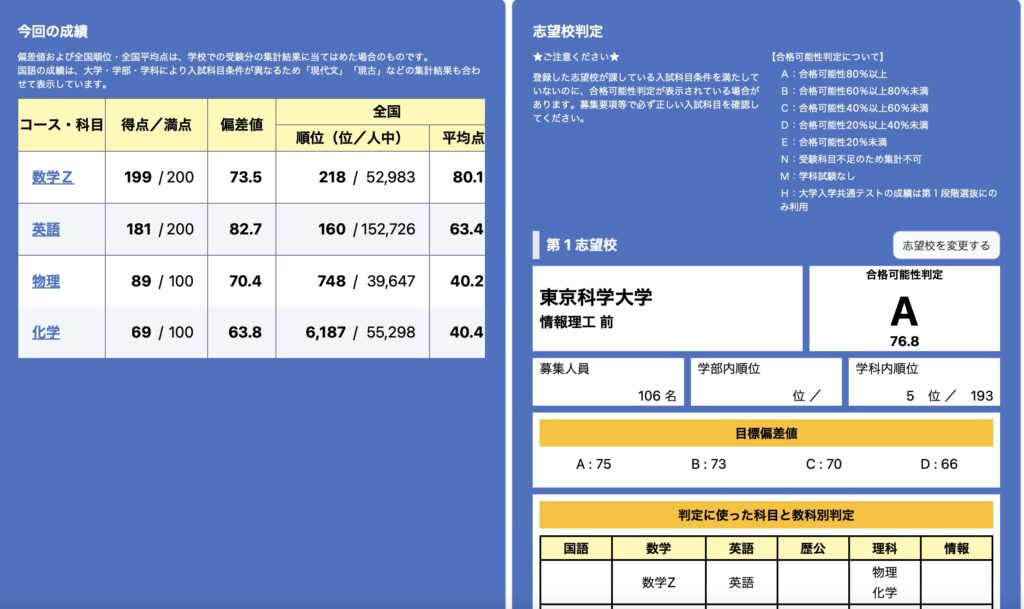

↑このような成績表を見ることができます。

学校で受けたときにもらえる紙の成績表ほどは詳しくありませんが、すべての大学の判定を見ることができます。

注意点

自宅でできて便利ですが、このオンラインでの進研模試は、

2025年6月時点では3年生の模試のみ対応しています。

いつ1、2年生の模試も受検できるようになるかは不明です。

ベネッセの進研模試以外にも、河合塾の全統模試もWeb受検、自宅受検ができます。

特に難関大志望の生徒は学校で受検しない場合おすすめです。