公開日 2025/03/26

今回は進路探しをする上で一つの重要な指標となるものを書きます。

自分の進路にイメージが湧かない人ほど役に立つと思います。

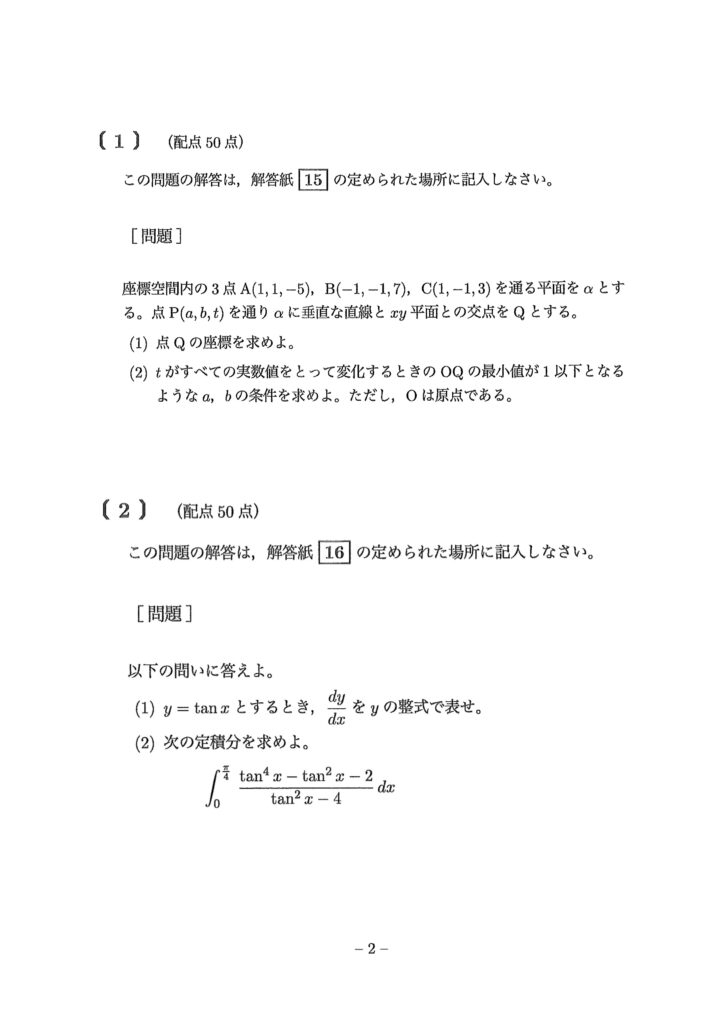

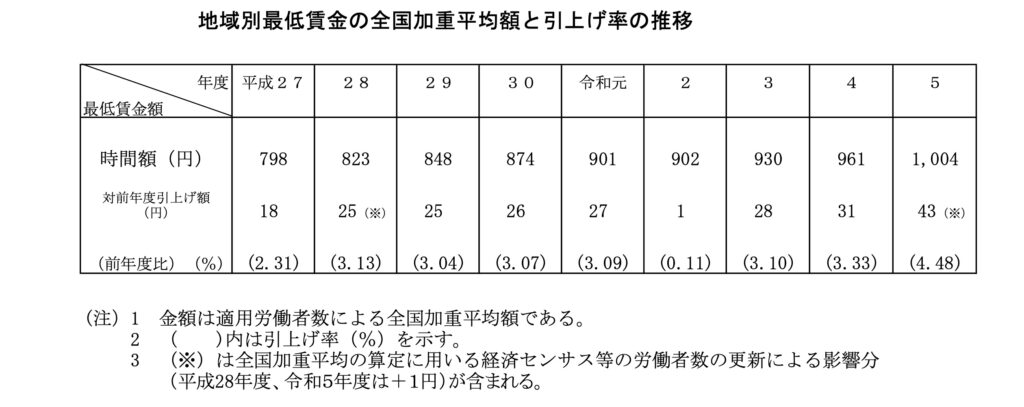

高校の合格実績

各高校は、大学入試等の合格者数を掲載しています。

実業系の高校では就職先も分かります。

⇩このように

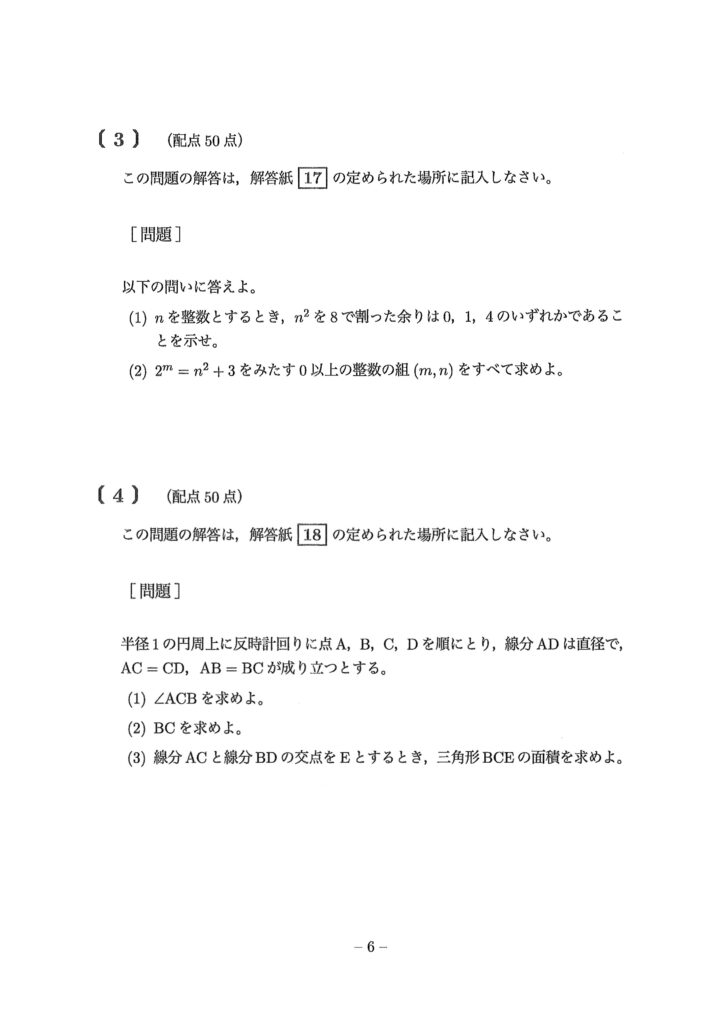

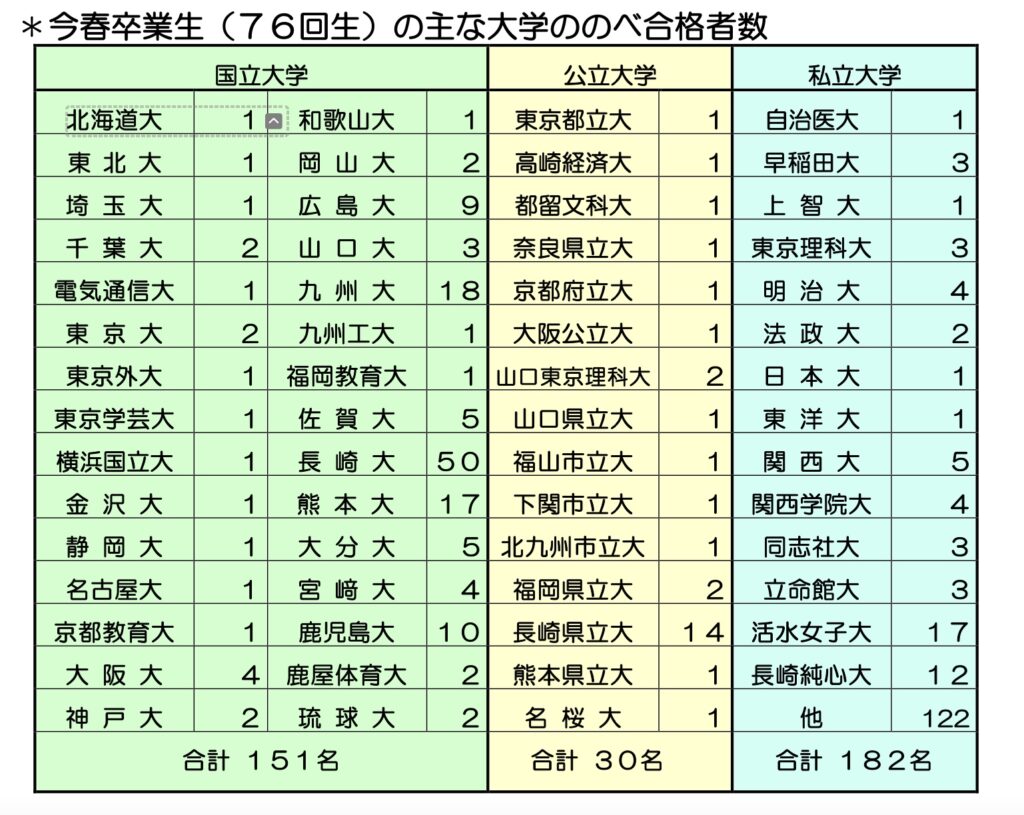

これと、予備校の出している難易度表を使います。

私がよく参考にしているのがこれ⇩

河合塾 入試難易予想ランキング表

こういう資料を使えば、

校内順位からある程度行けるレベル帯が分かってきます。

例えばこの諫早高校で、長崎大学へ行く層を予想するならば、

長大より難しい大学を数えて行けば良いですね。

私立大学については国公立と合わせて受験でき、また複数合格が取れるので、国公立大と難易を比べて予想します。

1学年は270人ほどであることから、おおよそ真ん中くらいの成績層の生徒が長崎大学に合格していると予想できます。

もっと簡単にわかるところだと、東大はもちろんトップ、九大は50位には入る必要があります。

一つの注意点は、

これは文理混ざっているので、文理別の順位予想をするならば生徒割合を掛け算します。

理系が7クラス中4クラスなので、理系は4/7にします。

(単純比較できません。目安程度に)

英語は文理共通の科目なので、目安になりやすいかと思います。

どこに行ける?

これから分かるのは、

並の勉強をしているならば、その高校の真ん中くらい、

つまり諫早高校ならば長崎大学くらいに進学する可能性が高い、ということですね。

もちろん高校入学時の成績も影響します。

重要なのは、いくら毎年九大に20人合格している高校に入っても、それは上位15%ほどの上位層の話、ということです。

自分の高校のマス層がどの辺なのかを知っておくと、自分の志望校選びの参考になりますし、またどれくらい頑張る必要があるのかはなんとなくでも見えてくるのではないでしょうか。

特に、保護者の方々が学生の時と比べて、高校の入学難易度や大学の難易度が大きく変わっている場合があるので調べてみることをおすすめします。

大学ならば

これは高校だけでなく、大学にも言える話です。

大学や大学院は、就職状況を公表しています。

会社には偏差値表のようなものがなく比較が難しいのですが、どんな企業に多くの学生が就職しているか、に注目すると将来が少しだけ見えてきます。