公開日 2025/01/22

共通テストを受験してきたので簡単に報告します。

試験中の話は共通テスト初年度とほとんど変わらなかったので、そちらをお読みください。

※注意※試験時間割は変わっています。

→2021共通テストレポート①、同②

→2021共通テスト実験結果

高2以下は参考にしてください。

(全て新課程問題です)

国語

大問数が4から5になり、第3問に実用的文章が追加されました。

模試でも同様の問題があったので、受験生は準備ができていたことと思います。

第1問や第2問の現代文は、複数ではなく一つの文章のみの問題で、センター試験時代と同じでした。

また選択肢が5個から4個に減ったものが多く、平均点は上がると思われます。

英語

リーディングは大問数が8個でしたが、昨年より英文量は減りました。

模試と問題の順番が違っていたことで、最初に全体を見なかった受験生は多少戸惑ったかもしれません。しかし全体的には取り組みやすく、良問になったのではないでしょうか。

リスニングの方もこれと言って特別難しい問題はない印象で、最後の大問6B、会話を聞き取る問題も人数が4人から3人に減っており、正解しやすいものでした。

地歴公民

私は地理を選択しました。

単純な知識だけで解ける問題は少なく、知識と初見の資料を元に考え答える問題が多数です。

地理はセンター試験時代と比べて変化は少ない科目だと思います。

論理的考察を求められます。

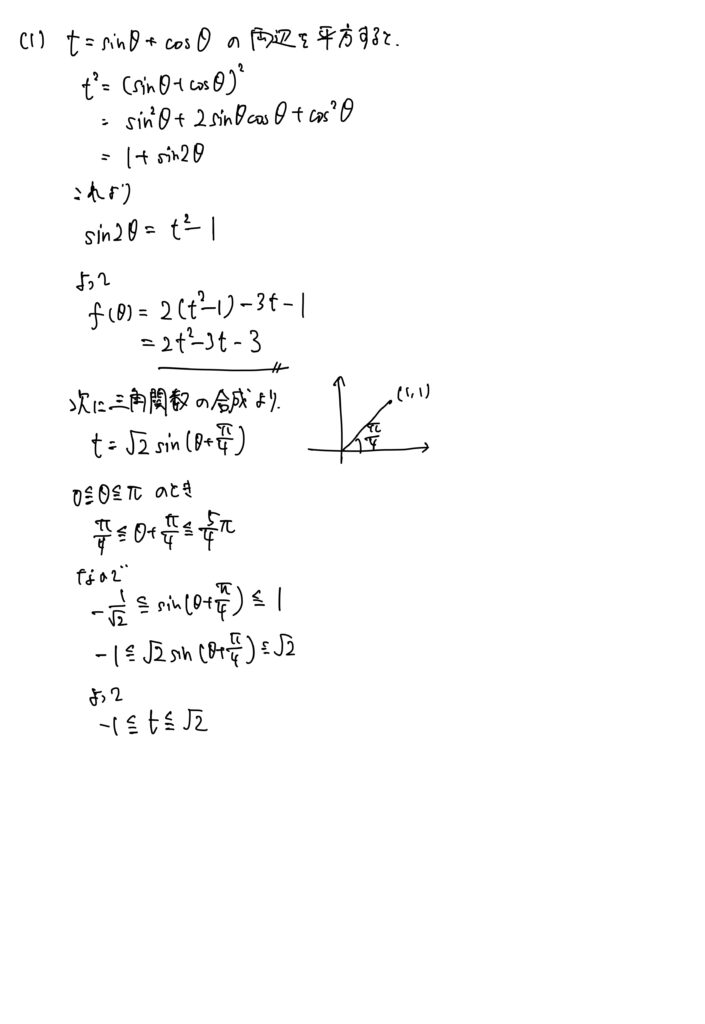

数学

ⅠA、ⅡBCともに、長い文章を読む必要がある問題は減りました。

ⅡBCは予定通り、必答問題3問、選択問題は4問から3問を選ぶ形式でした。必答問題はやや難しくなる予想でしたが、全体的に難易度は均一だったと感じます。第3問の微分積分は、理解が甘い生徒は後半が解けなかったと思われます。

理科

物理・化学を受けました。

物理は、教科書レベルの典型問題から探究活動を意識した考察問題までがバランスよく入ったセットでした。

昨年よりやや難化傾向ですが、平均点が大きく落ちることはないでしょう。

化学はセンター試験から共通テストに変わった時に最も影響を受けた科目と言って良いでしょう。今年も例外でなく、考察問題が多く難しい試験でした。国公立大学2次試験レベルの演習を行っていないと高得点は望めない問題となっています。

情報

入試センターの試行調査問題と市販の予想問題だけ解いた状態で臨みましたが、全体として解きやすいものが多かった印象です。第4問の散布図を使った問題は数学ⅠAで学習することと共通しており、そちらでしっかり学習していた生徒は非常に解きやすかったのではないでしょうか。全体としても科目の性質は数学に似ており、数学の成績との相関は高めなのではないかと推測します。

予想平均点

1/21、12時での河合塾の予想平均点です。(一部抜粋)

| 科目 | 満点 | 予想 | 昨年度 | 差 |

| 英語R | 100 | 58 | 51.54 | +6 |

| 英語L | 100 | 61 | 67.24 | -6 |

| 数学ⅠA | 100 | 54 | 51.38 | +3 |

| 数学ⅡB | 100 | 52 | 57.74 | -6 |

| 国語 | 200 | 127 | 116.50 | +11 |

| 物理基礎 | 50 | 25 | 28.72 | -4 |

| 化学基礎 | 50 | 27 | 27.31 | -0 |

| 生物基礎 | 50 | 31 | 31.57 | -1 |

| 地学基礎 | 50 | 34 | 35.56 | -2 |

| 物理 | 100 | 59 | 62.97 | -4 |

| 化学 | 100 | 46 | 54.77 | -9 |

| 生物 | 100 | 53 | 54.82 | -2 |

| 地学 | 100 | 45 | 56.62 | -12 |

| 地理総合、地理探究 | 100 | 58 | ||

| 歴史総合、日本史探究 | 100 | 57 | ||

| 歴史総合、世界史探究 | 100 | 66 | ||

| 公共、倫理 | 100 | 60 | ||

| 公共、政治・経済 | 100 | 62 | ||

| 情報Ⅰ | 100 | 69 | ||

| 6教科文系 | 1000 | 619 | ||

| 6教科理系 | 1000 | 631 |

化学と地学が大幅下落予想です。

全体としては、昨年度とボーダーはあまり変わらないだろうと思います。

なおリンク先の旧数学ⅠAなど、旧課程科目の平均点が高くなっている理由は、浪人生には医学部や難関大学志望者が多いためです。

ちなみに私の自己採点結果は以下のとおりです。

国語 150/200

数学ⅠA 92/100

数学ⅡBC 88/100

英語R 100/100

英語L 85/100

地理 62/100

物理 87/100

化学 60/100

情報 92/100

合計 816/1000

第1回目の共通テストも受験しましたがそのときほどに数学でへまをすることはありませんでした。化学は1年間あまり指導する機会がなかったのでかなり忘れていましたね。情報は数学ができて問題文を読めればなんとかなる科目です。