公開日 2021/11/24

よく、人生は選択の連続だといいます。

選択というのは、例えば

どの学校へ通うか

どのような仕事をするか

どこに住むのか

というような大きな選択から、

どの科目を何時間勉強するか

どの服を着ていくか

何を食べるか

といった日常的なものまで様々にあります。

選択をしない日はないと思います。

ほとんどの人は、後悔のない選択をしたいと考えていると思いますが、常に自分にとってbestな選択をし続けることは難しいですね。

幸いこの国、現代は、選択できることがとても多いです。

大学一つ取っても、約800の選択肢があります。

こんなにも選べる中でbestを見つけようとすると、相当な時間と労力が必要ですし、見つけようとしている間にチャンスを逃してしまいます。

そこで私が提案するのが、小さなbetterを選択し続けることです。

要するに、ちりも積もれば山となる、ということです。

小さな選択はあまり労力がかかりません。

そしてすぐに決められることです。

これを地道に積み上げることで、自分の人生の満足度を上げていこう、ということです。

小さな選択の例を書きます。

何も勉強しないより、5分だけでも勉強してみる。

落ちているゴミを拾う。

暗い話題より明るい話題で話す。

建前ではなく本音で話してみる。

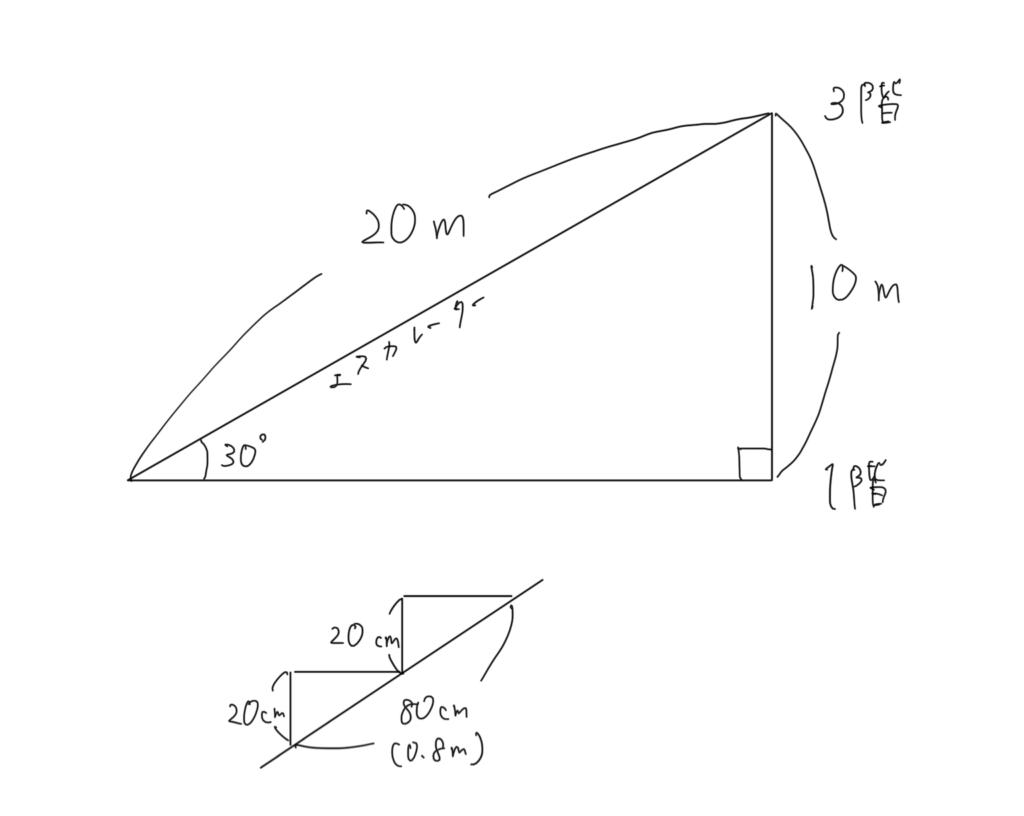

エスカレーターを使わずに階段を昇る。

少しでも身体に良いものを食べる。

いつも使っているものより品質の良い商品を買う。

感覚に差はあれど、どれもそう大きな意志が必要なものではないと思います。

常に、部屋の全部を掃除する必要はありません。

常に、低脂肪高タンパクで身体に良いものを毎日食べ続ける必要はありません。

そのようなbestな選択を取らなくとも、

このように小さくても、少しでもbetterな選択をし続けていくと、現状は好転していくはずです。

何を良しとし、何で満足するかは人によって違いますから、これは参考にしてみてください。