公開日 2021/03/17

ゲームの話ではありません。

しかし、やり込めばやり込むほどに頭を使うのは学校の勉強と同じだなと思います。

習ったものを身につける速さは人によって違いますが、

それが何によるものなのか、

という質問をいただいたので私の考えを書きます。

もちろん、

生活環境だったり、早熟度合いであったり、

実際は様々な要因が複雑に絡み合っていますから、

これだと一つに決めることはできません。

したがって、習得速度に寄与する度合いが高いと思われるものをひとつ挙げます。(これが最も寄与度が高い、という考えではありません)

今までにどれだけ多くのことを経験してきたか

授業中にはいろいろな話をすることがあります。

季節に関することや、扱った問題に関連する事柄、未来の話、最近生徒が体験したことなど様々です。

こうした中で、ある傾向をつかみました。

それが

経験量の多い生徒ほど、学力が高い

ということです。

ここで経験量とは、学校での勉強や活動に限らず大小様々で、

例えば地域の行事に参加したり、各地の名勝を訪れたり、

親と買い物に出かけたり、といった日常での経験を含みます。

学力が高い、あるいは学ぶということに熱意のあるのはこういった経験の量や種類が豊富な人が多いという印象です。

(私の主観に過ぎず、データ等があるわけではありません)

考えてみると当然と言えば当然で、

新しい知識はすでに知っていることが多ければ多いほど習得するのが容易だからです。基礎が大事と言われるのはそういうことでもありますね。

はなから難しいものばかりやっても時間がかかるだけです。

新しいものは、すでに知っていることと関連づけて身につけていきます。

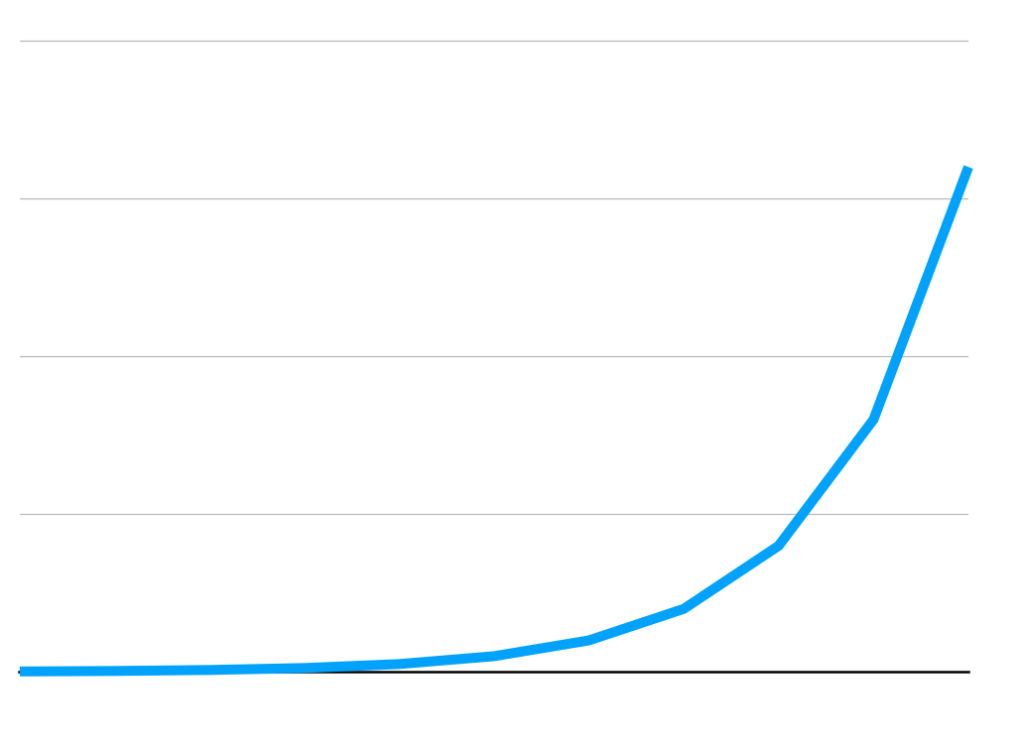

10の知識がある人と、20の知識がある人がいたとします。

この二人がある勉強を同時に始めて、同じ時間だけ費やしても、

前者の知識が20になったころには後者の知識は40になっています。

いろいろな経験をすることは、

自分の好きなことを見つけるのにも必要です。

好きなことというのは降ってきたり湧いてきたりするのではなく、やってみたら好きになった、というものですからね。

私も、とにかくやってみる精神をこれからも大事にしたいと思います。