公開日 2024/04/24

今回の記事は私からの提案です。

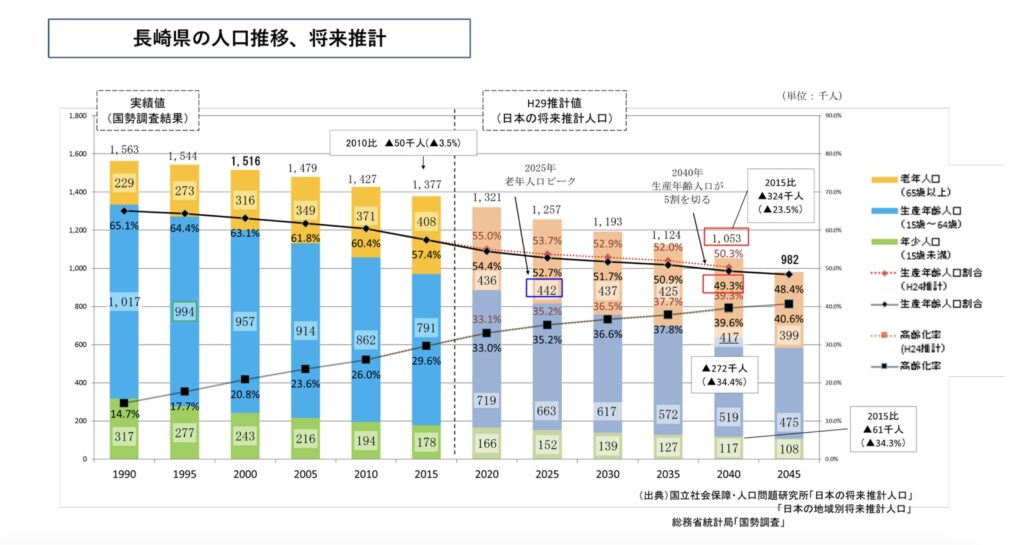

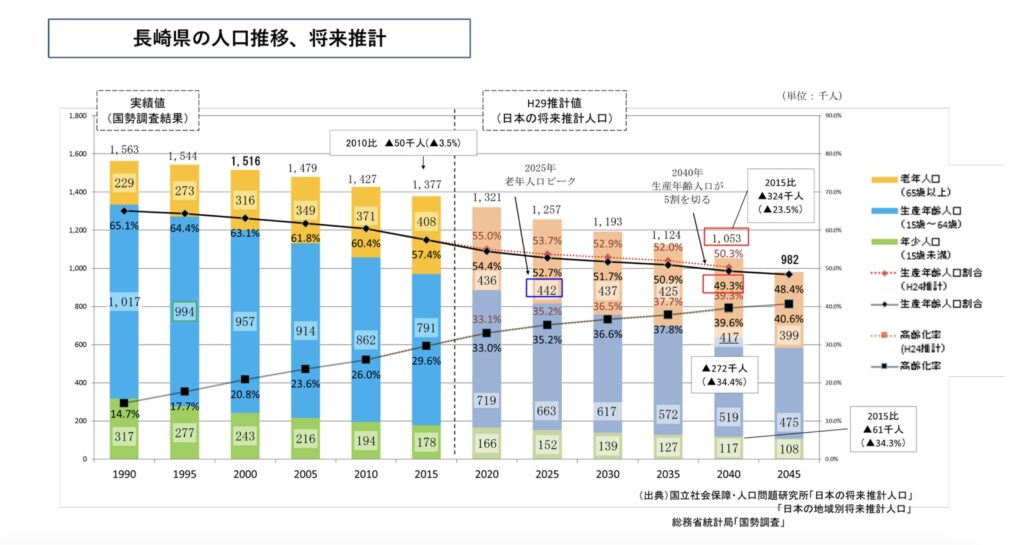

日本の人口はすでに減少へ転じており、さらに長崎県は転出超過の県であることはご存知のことと思います。

2023年の統計によれば、長崎県の転入超過数はワースト5位です。

つまり全国5位の不人気県であるということです。

どんどん長崎の人口は減っていっています。

引用:https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/11/1572912445.pd

国の人口が減るのは仕方ないとして、

長崎がこれほど不人気なのは寂しいですね。

ただ一方で、身近な話になりますが

当塾では最近、長崎大学や長崎県立大学を希望している生徒が多いです。

実家から通いたい、という意見が多いです。

これは私の感覚だけの話ではなく、実際長大の志望者は増加しました。

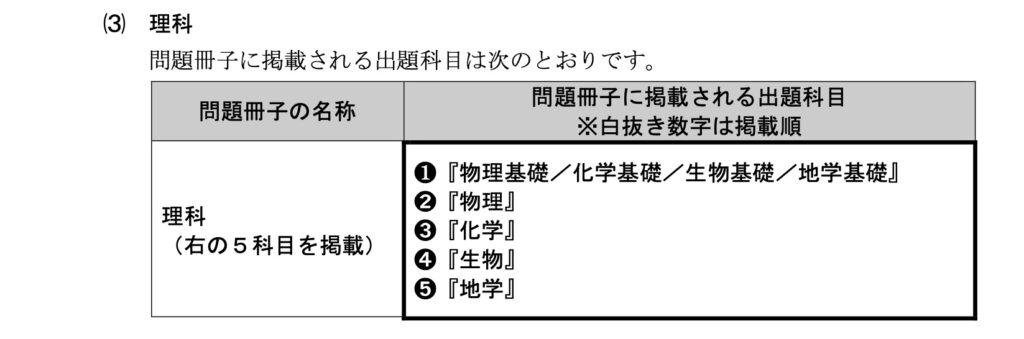

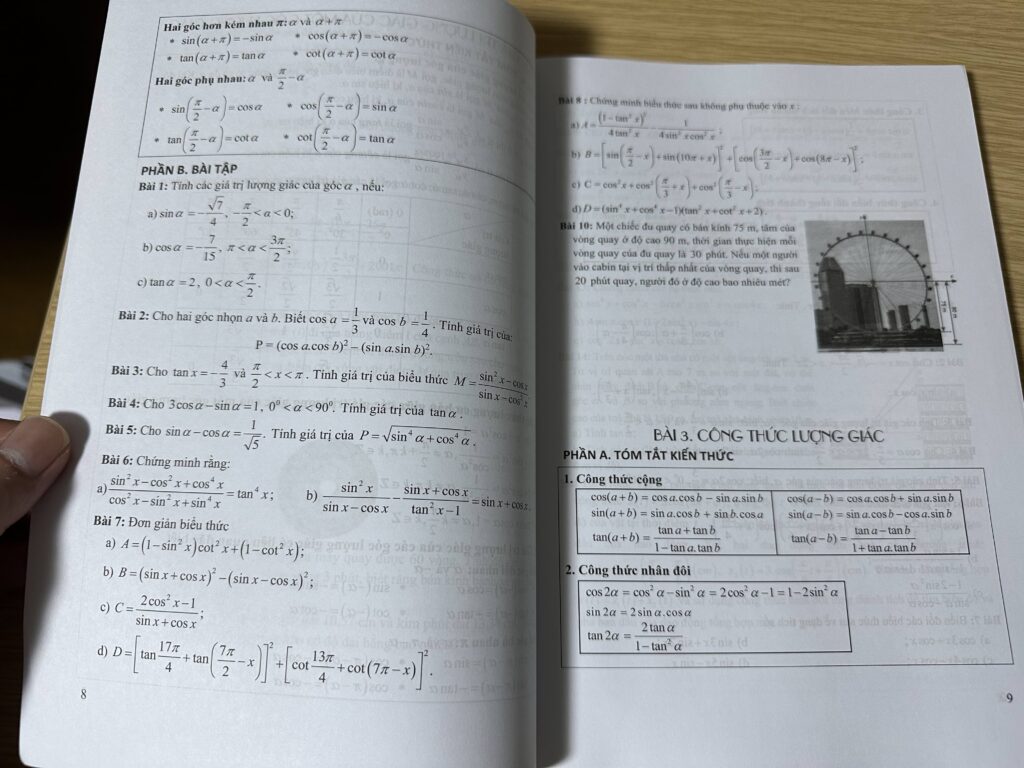

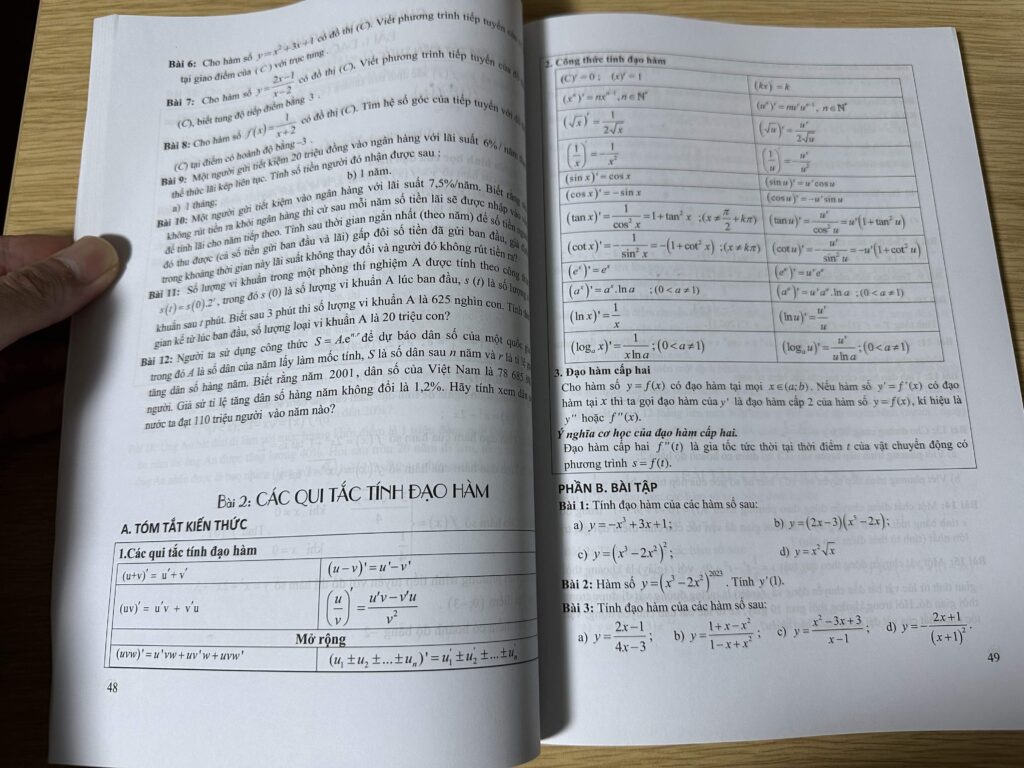

長大入試情報サイトの過去の入試データから抜粋してきました。

一般選抜前期日程の倍率です↓

令和5年度は、前年に共通テストが(特に数学)大幅難化した反動で受験生がより上位を目指す傾向が強くなり、長大は受験者が減少したとみていますが、令和6年度はここ15年で最も多い受験者数となりました。

それで私がなぜタイトルのようなことを提言するかというと、

長崎県がもっと活気づくためです。

格差が固定される

県からは人が流出していて、戻ってこない。

これは地域がより閉鎖的な空間になることを意味しています。

閉鎖的な空間というのは学校や職場などで考えるとわかりやすいでしょう。

いわゆる風通しのよくない空間です。

一度内部で階級が作られてしまうとそれがなかなか変わらない空間です。

変わらないというのは競争においては負けを意味します。

これだけが理由ではありませんが、相対的に居心地がよくない空間、すなわち人口が流出する地域というのはそういう空気感が少なからずあります。

それがますます加速してしまうのではないか。

要するに、地域の発展には定期的に空気の入れ替えをすることが不可欠です。

東京などの都市が強い理由の一つがこれです。

多様な人材が入ってきやすい空気感です。

そういうのは若い人ほど好みます。

だから長崎の高校生にはぜひ県外へ出てもらって、(ひいては国外へ出てもらって)

長崎へお土産を持って帰ってもらいたいと思うのです。

長い目で見ると、その方が県外に留まるよりも県に富をもたらします。

遣唐使と同じです。

高校生でなくとも良いのですが、

大学進学というのは外へ出る大きなチャンスになるものですからね。

県外、国外から情報を持って帰り、地元に還元することは

その地域はもちろんその人自身にも利益のあるものであることは想像に難くないと思います。

だから、実家から出たくなくとも、一回外へ出てみてはどうか?ということです。